春日正好,资阳中学的七里香攀上走廊肆意绽放,细碎的白花缀满青枝,纤枝翠蕾见木香,这缕木香惊艳了春日时光;而资阳中学的高一学子史欣芮,则用另一缕“木香”惊艳了世界华人学生的文学扉页。

史欣芮在七里香下读书。

4月16日,记者从资阳中学得知,史欣芮的作品《“木”香萦绕》在全球42万多份稿件汇成的“文学盛宴”中,脱颖而出,荣获第二十五届世界华人学生作文大赛特等奖,成为四川省唯一获此殊荣的作品。

史欣芮在班级学习。

据悉,此次大赛由中国侨联、全国台联、人民日报海外版等单位联合主办,大赛以“读懂中国 联接世界”为年度主题,国内、海外分别设置写作主题。那么,这篇《“木”香萦绕》能在世界级文坛“PK”中成为万里挑一的佼佼者,究竟魅力何在?

史欣芮在七里香下阅读。

通读下来,不难发现。《“木”香萦绕》的动人之处,在于作者以“木”字为原点,通过“柴”“林”和“本”字,串联起童年记忆、祖孙生活、文化溯源与民族精神,如同一幅徐徐展开的长卷,细腻且深刻,引人入胜。特别是文中对木桌、烧柴、树木等与“木”相关事物的细腻描写,串联起外婆剪纸的温馨画面、乡村生活的烟火气息,进而深入挖掘古诗词中“木”的意象以及汉字背后的文化内涵,层层递进,展现出对传统文化的深刻理解与传承热情。

史欣芮在班级中朗读。

“当我在手机上刷到甲骨文‘木’字的瞬间,那些关于木头的记忆突然有了根。”史欣芮在课间接受采访时坦言,日常对汉字的痴迷让她在看到参赛选题时,一下将行文主题锁定在“木”字。并以“木”为媒,实现从个人记忆到文化溯源的层层递进,让世界各国的读者也能通过具体意象触摸到中国文化的肌理。

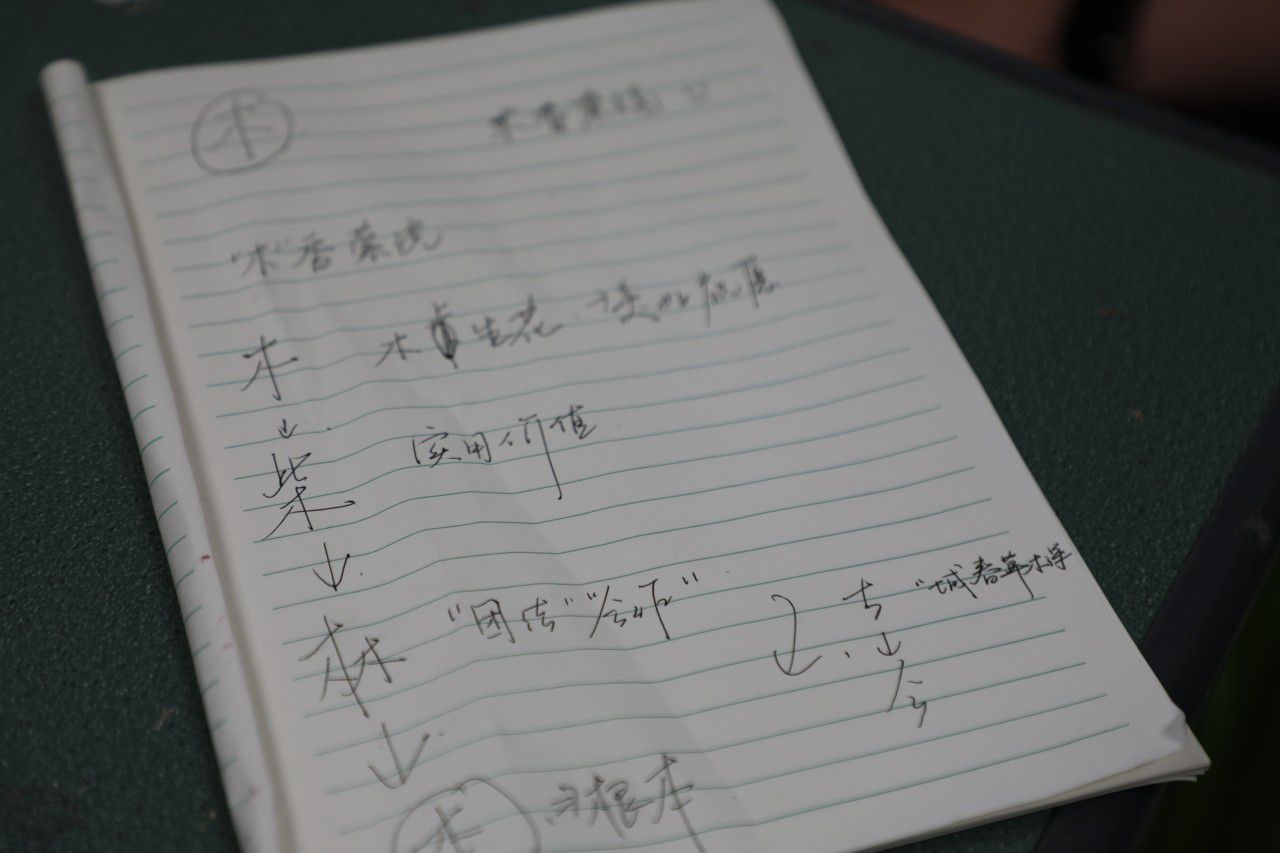

史欣芮的初稿框架。

采访当天,记者在高一29班的窗外看到,扎着丸子头,身穿紫色校服,戴着金框眼镜的史欣芮正趁着下课时间拿出自己喜欢的散文开始阅读。“我平时就很喜欢读史铁生和余秋雨的散文和小说,史铁生对生命的哲思让我学会在平凡中挖掘深意,余秋雨的文化散文教会我用历史的眼光观照当下。”史欣芮说。在她的阅读笔记里,密密麻麻标注着对意象运用、结构布局的思考,这些积累在文章中化作行云流水的表达——全文2000余字,却在时空交错间展现出这位00后姑娘超越年龄的文化底蕴。

史欣芮与同学交流。

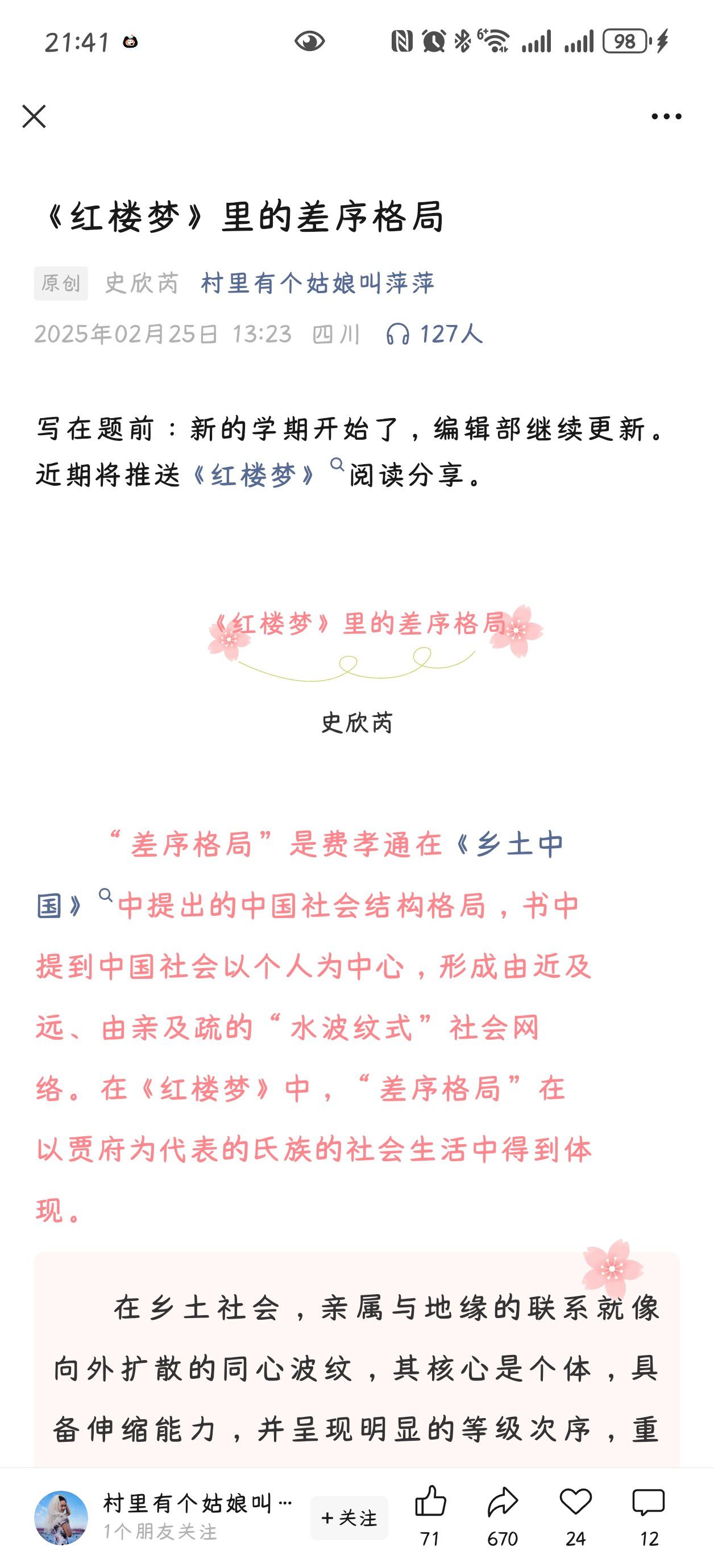

参赛指导老师林春萍回忆起史欣芮创作过程时仍难掩激动:“接到比赛通知次日,她就发来提纲,一周后交稿,不到两小时一气呵成,连标点都极少改动。”在林老师眼中,史欣芮的“天才”背后是日复一日的积淀:班级公众号“村里有个姑娘叫萍萍”里,她的《〈红楼梦〉里的差序格局》曾获得8000+阅读量;班上每月会印制一本学生散文随笔集,作为主编的史欣芮文学造诣早已初见端倪:她的文字总能以小见大,将日常观察升华为对文化的思考。

班级公众号截图。

班级公众号上史欣芮的作品。

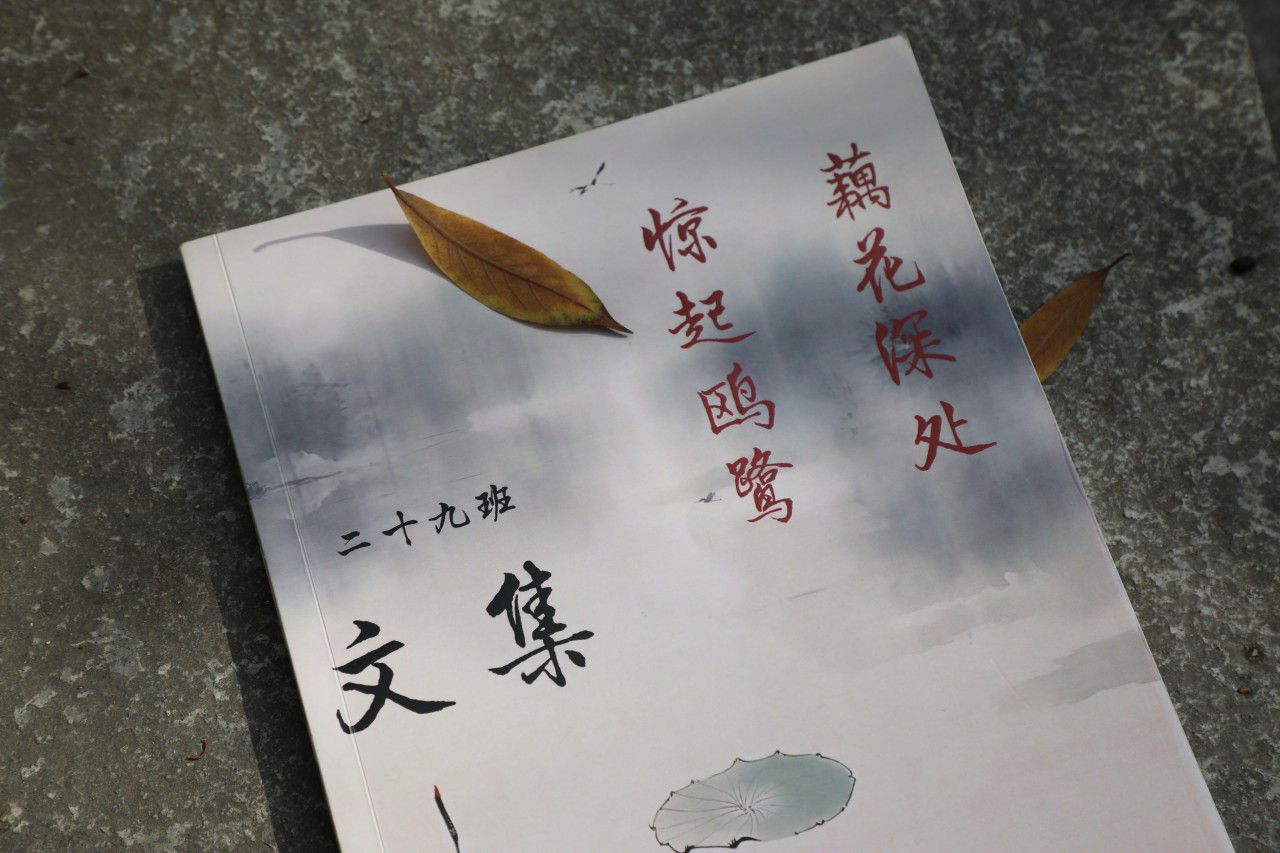

“我们鼓励学生‘写我所感,抒我所思’,不限题材、字数、格式,让写作成为自由表达的出口。”林春萍展示着学生们自主设计的散文集封面,手绘的七里香、书法题写的卷首语,处处可见少年们对文字的热爱。这种“去中心化”的写作培养模式,让同学们在没有功利束缚的环境中,真正与文字对话,与文化共鸣。

班级文集。

史欣芮与林春萍老师合影。

从七里香畔到世界舞台,史欣芮的获奖是一次青春与文化的双向奔赴。当00后用汉字“木”字编织中国故事,当少女的笔尖流淌出跨越山海的共鸣,我们看到的不仅是个人的荣耀,更是中华文化在创造性转化中展现的强大生命力。愿这缕“木香”继续萦绕在更多青少年心头,让汉字之美、文化之魂在一代又一代人的书写中,永远鲜活,永远芬芳。