近日,记录国家级非物质文化遗产川北大木偶发展历程的纪录片《蝶变·川北大木偶》持续引发关注。该片于今年4月在省级平台首播后,又在8月登陆优酷平台,凭借对传统技艺传承脉络的细腻呈现与创新表达,收获了观众的广泛好评。

据了解,该片时长135分钟,分为“起源”“兴衰”“化蝶”三大篇章,以时间为轴,完整呈现了川北大木偶这门古老技艺从历史深处走来,在时代浪潮中历经起伏,最终实现涅槃重生的壮阔旅程。它不仅记录了一门传统技艺的传承之路,更唤醒了公众对非遗文化的深切珍视与情感共鸣。

“我们希望通过镜头,让观众看到的不仅是一门技艺的‘形’,更是它背后承载的文化‘魂’。就像片中许学术打磨冬奥“熊猫队长”时,用环氧树脂替代木材的革新,或李泗元教青年演员操控28斤木偶时“人偶合一”的颤抖,这些瞬间既有传统的重量,又有破茧的疼痛。这不仅是技艺存续,更是文化基因在当代的呼吸。”该片导演余莞在接受记者采访时表示,拍摄团队历时两年走访多地,从老一辈传人的口述史中打捞历史细节,用镜头捕捉年轻传承人对技艺的创新实践。她坦言,纪录片最想传递的是川北大木偶传承的生命力。

据悉,影片中最动人的篇章,聚焦于两个关键瞬间:一是川北大木偶第四代传人李泗元在得知这门技艺入选首批国家级非物质文化遗产名录时的激动时刻;二是由此画面延伸到47张青春洋溢的面庞——他们是“00 后”非遗守艺人,作为珍贵的第八代传承者,正以满腔热忱与辛勤汗水延续并发展这门指尖艺术。

正如片中展现的,年轻演员李梓维将儿童剧风格融入大木偶表演进行创新,导演对此表示:“传统默戏需要坚守‘不变’的仪轨(如川剧程式),但唐国良院长也说过‘没有观众,非遗就是化石’。所以当李梓维用夸张动作引得孩子们欢呼时,木偶的眼睛才算真正有了神采。”这恰恰印证了:创新并非对传统的背叛,而是让百年技艺在新时代的土壤中扎根生长的密码。

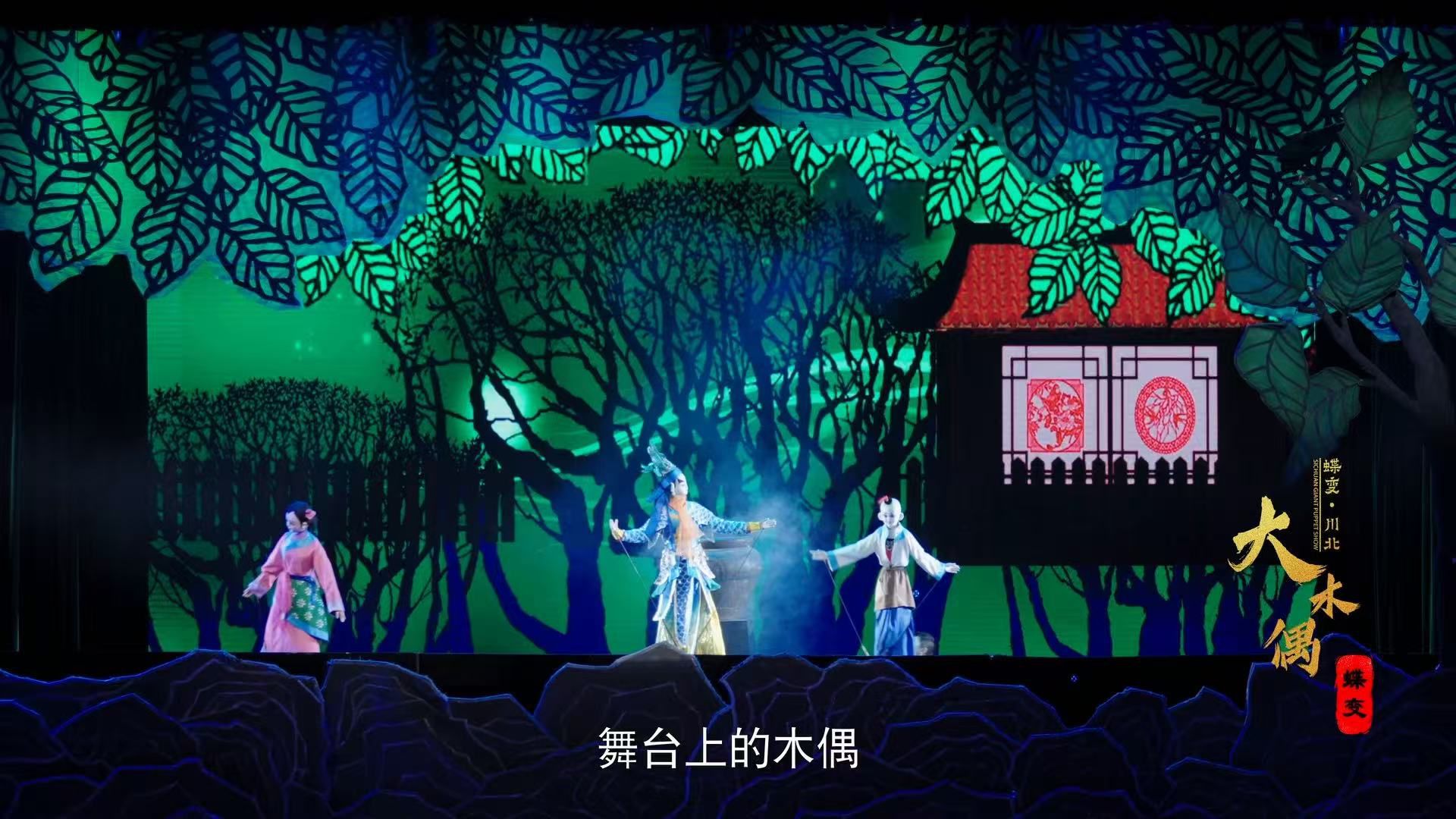

纪录片中,川北大木偶的“创新密码”被层层揭开。镜头记录下当代木偶艺术家们打破传统桎梏的探索:将川剧精髓与话剧、歌舞、杂技等多元艺术形式融合,借助声光电等现代舞台技术,让古老木偶在舞台上焕发新活力。

从平昌冬奥会高达2.45米、惊艳世界的“熊猫队长”,到央视春晚的机械金牛、成都大运会的川剧变脸表演,川北大木偶凭借吐火、长绸舞等绝技,完成了从民间庙会到国际舞台的华丽转身。“这些高光时刻不是偶然,是传承人们不断琢磨‘传统如何现代表达’的结果。”余莞在采访中介绍,片中特意呈现了木偶结构的机巧升级过程,“小到一根丝线的调整,大到机械装置的融入,都藏着传承人的巧思”。

这部纪录片不仅生动展现了川北大木偶如何成为南充城市的文化新名片,更证明真正的艺术瑰宝不仅不会在时代洪流中消逝,反而能在不断的传承与创新中如蝶破茧、振翅高飞。正如网友所说:“看到木偶在现代灯光下表演长绸舞,感觉像穿越了时空,原来老手艺也能这么‘潮’。”