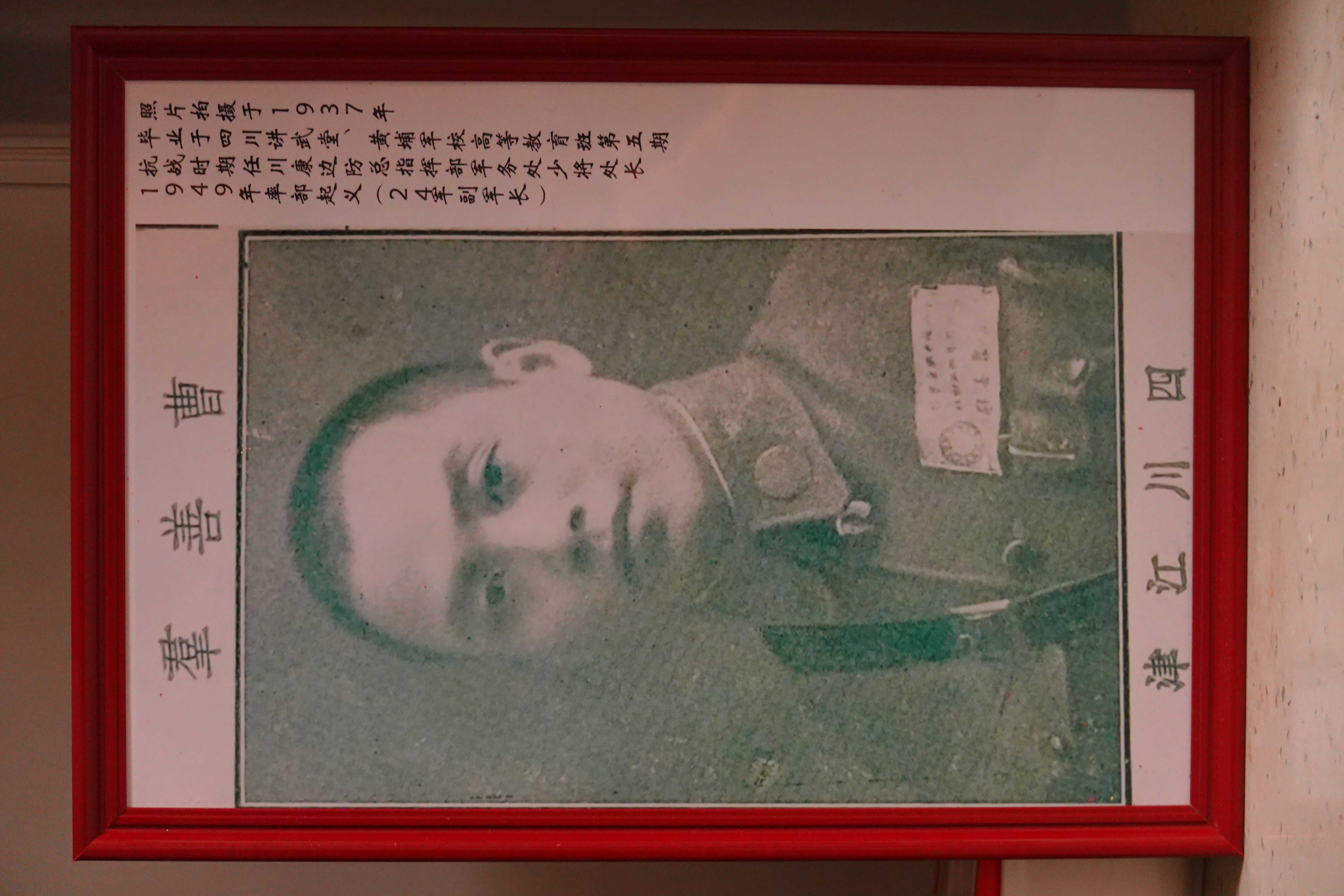

老兵档案

曹泽富

出生时间:1928年7月

抗战经历:1944年11月从学校报名参加中国远征军。远征军在芒友胜利会师后,随军到达南宁。日本投降后,随军到广州接受日军投降。后来回到成都读书,毕业后分配到原南充专区医院工作,创建医院儿科,并指导、协助打造南充儿科体系。

老兵寄语

愿青年们珍惜当下,守好这盛世,让祖国愈发强盛,百姓日子越过越甜。

上午9时30分,一位头戴红色鸭舌帽的老人站在南充市顺庆区东南街道某小区门口,见到记者一行,立即笑着引路。老人脊背挺直,步伐稳健,眼神清亮,让人不敢相信他已满97岁。

他叫曹泽富,一名中国远征军老兵——16岁时投笔从戎、冒名参军,远征缅甸,誓把日本侵略者赶出中国。抗战胜利后,不愿打内战的他回学校读书,成为新中国首批由国家培养、分配到地区级医院的五年制儿科专业毕业生,开创了南充儿科。

冒名参军 誓把日本侵略者赶出国门

1928年7月15日,曹泽富出生在四川省江津县(现重庆市江津区)一个军人家庭。父亲曹善群是黄埔军校第5期毕业生,国民革命军陆军中将,不仅亲历抗战,更是“十万青年十万军”征兵运动的组织者。

在曹泽富童年记忆里,祖母讲述的岳飞“尽忠报国”故事,像一粒种子,早早在他心里扎下了根。

中小学都在成都教会学校度过的曹泽富,本应循着读书求学的轨迹成长。但1944年11月,一则急讯打破了校园平静——日军逼近贵州独山,陪都重庆危在旦夕。彼时,“一寸山河一寸血,十万青年十万军”的号召响彻全国,热血青年纷纷投笔从戎,曹泽富也在其中。

“当时我才16岁,年龄不够,美军军医的体检怕是过不了。”曹泽富于是与同班同学袁辉光合计出一个“冒险”的办法:曹泽富冒用袁辉光表弟“方克文”的名字报考。最终,两人顺利入伍。

军事训练结束后,曹泽富进入中国驻印军新编第一军,任中士班长。他随部队奔赴缅北八莫参战。“那会儿条件苦啊,闷热潮湿、蚁虫遍地,但没人叫艰苦,心里就一个念头:把日本人赶出去!”直到部队从八莫撤回密支那,日军已现溃败之势,大家才稍稍松了口气。

1945年8月15日,日本正式宣告无条件投降。不久后,他随军沿西江进驻广州,亲历了侵粤日军广州签字投降仪式。“看着日军将领低头递交降书,那种扬眉吐气的感觉,这辈子都忘不了。”曹泽富说。

然而,平静并未持续太久,内战阴云渐起,曹泽富随部开赴东北战场。一次偶然机会,他在东北重逢了袁辉光。两人一拍即合:“回学校读书去!”他们反复找长官请愿,拿出当初“抗日胜利后可复学”的承诺据理力争。最终,二人如愿从战场抽身,回到成都续写学业。

创建儿科 97岁高龄仍坚持接诊

1947年11月,曹泽富考入四川大学法学院。

“不为良相,当为良医。”两年后,曹泽富做出一个大胆决定:休学。

他花了一年时间重温高中课程,于1951年如愿考入原华西协合大学医学院(1953年更名为“四川医学院”)儿科专业。1956年毕业时,他成为新中国首批由国家培养、分配到地区级医院的五年制儿科专业毕业生,被派往南充专区医院(现北京安贞医院南充医院·南充市中心医院)当了一名儿科医生。

“当时医院哪有专门的儿科?就我一个儿科医生,带两个助手,诊室、病房都是临时腾出来的。”曹泽富记得,最初的日子里,他既要看门诊、查病房,又要手把手教助手临床技能。为了让更多孩子得到救治,他常常工作到深夜。

随着医护团队逐渐壮大,医院儿科慢慢有了规模。但曹泽富的目光并未止步于此。“各县医院也缺儿科医生啊,总不能让老乡抱着孩子跑几十里路来南充。”他主动承担起培训任务,从诊断技巧到护理知识,倾囊相授。渐渐地,南充各县医院儿科相继建立,不少儿科医生都喊他“师父”。

从青丝到白发,曹泽富一直奋战在儿科一线,即便1987年从南充市妇幼保健院退休后也没放下听诊器。“来找我的大多是老熟人,好些是小时候我看过病,现在又带孙子来找我看。”他笑着说,自己看病有个原则:能开便宜药就不开贵的,能少检查就不多查。正因如此,“曹小儿”的名号在南充家喻户晓,如今97岁高龄仍有家长带着孩子慕名而来。

“从医60多年,最开心的是看到孩子健健康康。”曹泽富的书房里,至今摆着厚厚的病历记录本,字迹工整如印刷体。保姆赵华珍说:“曹医生对病历要求特别严,每次复诊都要翻出来对比,说这是对孩子负责。”

追赶潮流 和朋友组建南充最早的乐队

在老人家中,最先映入眼帘的是客厅的整洁——书架上的书籍按类别排列,桌上的茶杯摆成一条直线,连遥控器都有“专属位置”。

“曹医生自己收拾家,比年轻人还讲究。”赵华珍说,她来两年多,主要就是做做饭、拖拖地,“其他事他都自己来,说‘自己动手,脑子不生锈’。”

客厅电视机左侧,一把大提琴静静地靠在墙上,琴身光滑,显然常被使用。“闲了就拉一曲,《茉莉花》《梁祝》都能来。”曹泽富说,他的乐器技能全是“自学成才”。1945年部队驻扎天津时,他用攒下的津贴买了把小提琴,对着乐谱一点点摸索,竟也拉得有模有样。

改革开放后,这位“老顽童”更是玩出了新花样——和朋友组建起南充最早的乐队。他当鼓手,朋友有的当主唱、有的吹长笛、有的弹吉他,下班后大家就去当时南充为数不多的歌厅演出。“客人点歌,我们就伴奏,既能哄大家开心,还能赚点零花钱。”说起那段往事,曹泽富眼里闪着光,仿佛又回到了那一个个歌声飞扬的夜晚。

老人的“新潮”不止于此:一口流利的普通话,手机微信玩得溜,经常转发文章、视频给朋友;书房里摆着台式机和笔记本电脑,“台式机在家用,笔记本出差带——哦,现在不出差了,就偶尔用来看看医学文献。”

“投笔从戎,只为家国无恙;执听诊器六十余载,乐见孩童安康。”采访结束时,曹泽富语重心长地说:“当下日子安稳,正是我们当年舍命守护的模样。愿青年珍惜当下,守好这盛世,让百姓日子越过越甜、祖国越来越强盛。”