80年前,一条北起四川泸州、南迄云南昆明,贯穿川、黔、滇三省,全长901公里的抗战生命线——川滇东路建成。这条至关重要的战略运输线,是抗战时期的生命线,是支撑民族存亡的“热血之路”。

今年8月8日,叙永县档案史志局工作人员在整理馆藏时发现了一册民国三十一年(1942年)十一月出版的《川滇东路运输局周年纪念刊》。这份尘封八十余年的珍贵文献,详实记录了1937年至1939年间“川滇东路”(沪昆公路)的建设背景、筑路经过以及“川滇东路”运输局的成立历程。

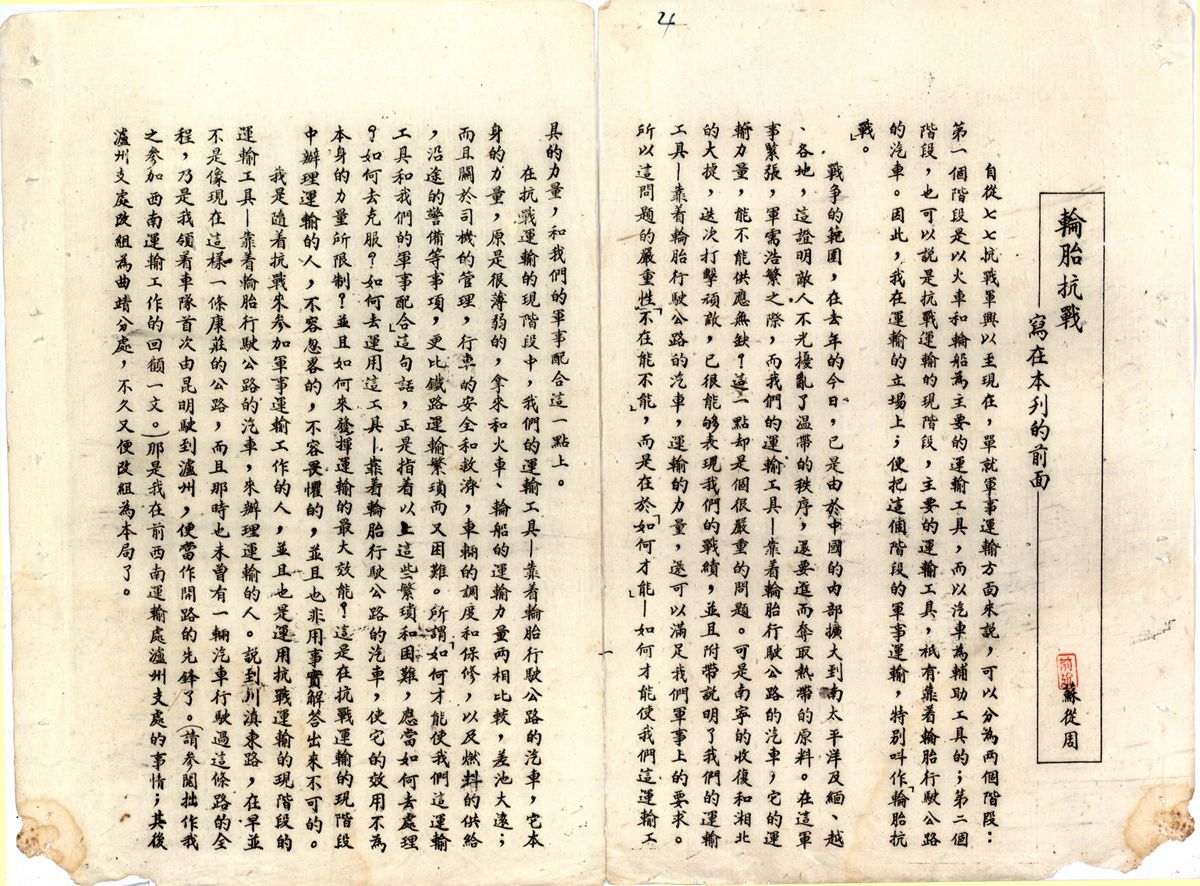

轮胎抗战序言

1937年“七七”卢沟桥事变后,日军迅速侵占华北、华东,国民政府被迫西迁重庆。全面抗战初期,军需运输以轮船、火车为主,公路汽车为辅。然而,随着日军全面侵华步伐加快,东南沿海相继沦陷,北方和沿海的军需运输线均遭到日军严密封锁。此时,亟需开辟一条贯通西南的生命线:从重庆南下,突破日军封锁,经滇缅公路连通国际,将海外援助物资源源不断运往战场。位于长江之滨的泸州,因其战略位置成为这条“抗战大动脉”的起点。

叙永县档案馆原副馆长何平介绍,川滇东路的起点在今天的江阳区蓝田街道,止于云南昆明。

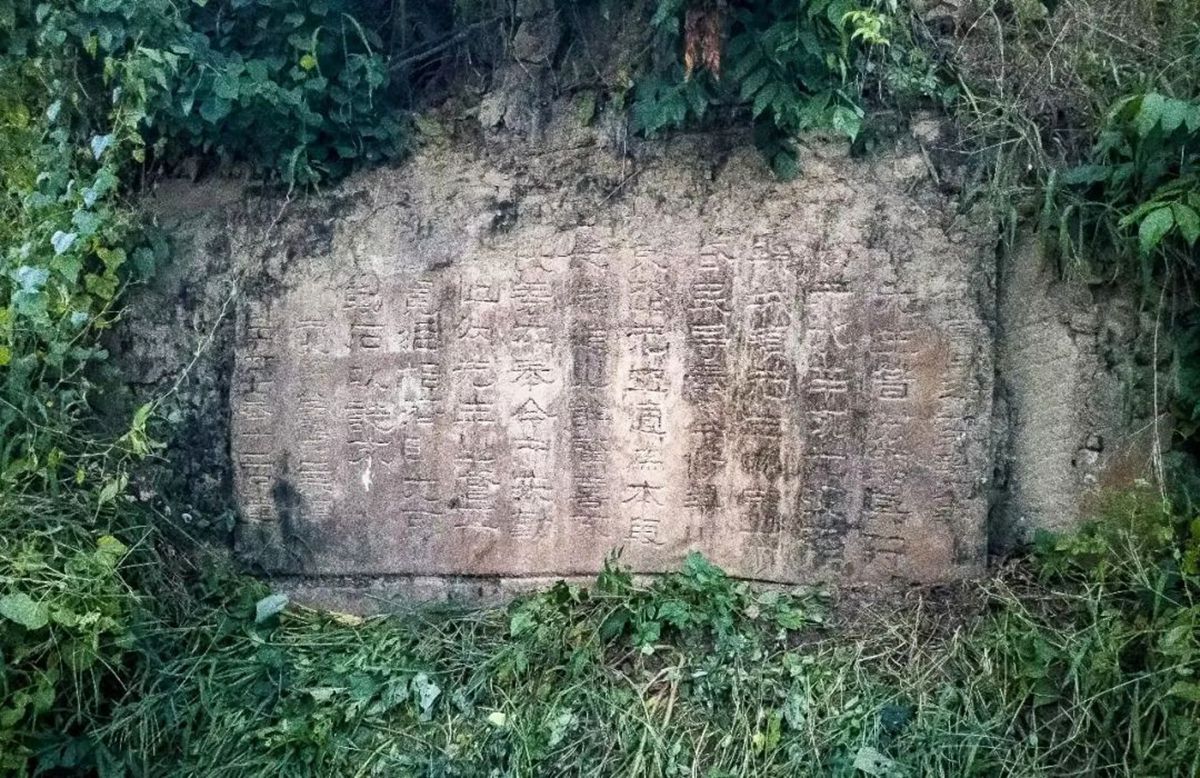

川滇东路修路碑记

《川滇东路运输局周年纪念刊》中记载:1937年11月20日国民政府迁都重庆后,中央政府即拨款命令川、黔、滇三省政府分别负责境内路段的修建。川滇东路能否尽快建成并保障使用,对突破日军军事物资运输封锁至关重要。

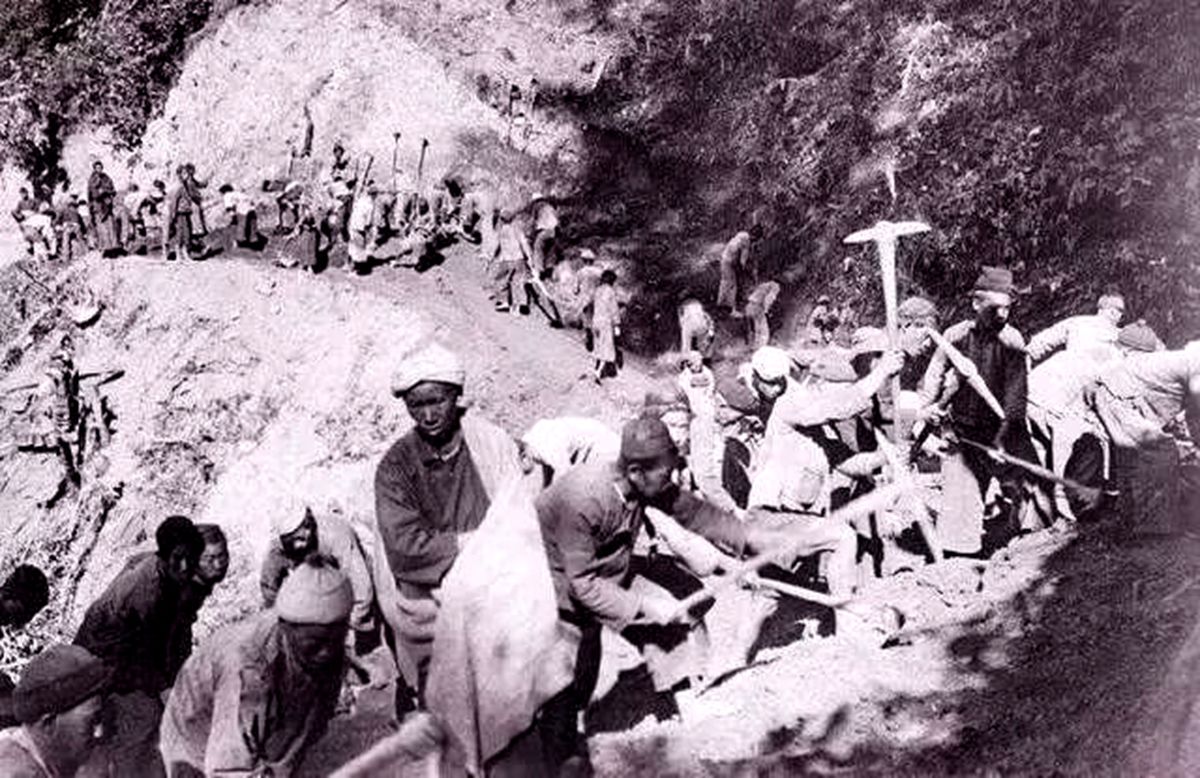

1938年冬,国民政府紧急接管工程。西南公路运输管理局调集民工、军工和兵工部队,在崇山峻岭中以“人扛马驮”与“铁锤钢钎”艰难开凿通道。

当年的修路场景

当年修路用的石碾子

何平介绍,当时三个省几十万民工在这条线路上忙碌奔波、风餐露宿,很多还是自带口粮上阵,也没有工钱可以兑付,基本上就是义务劳动。“当时叙永境内应该有十多万人参与建设,其中有两万人是民工。我曾经看到过老照片,几岁的小孩都上路去协助大人,用一个箩筐搬运石子……”

川滇东路跨赤水河遗址

1939年冬公路通车后,沿线赤水河、威宁、曲靖等地昼夜不息的汽车长龙如钢铁洪流,将火炮、弹药与医药等物资,汇成支撑中国抗战的“生命线”。

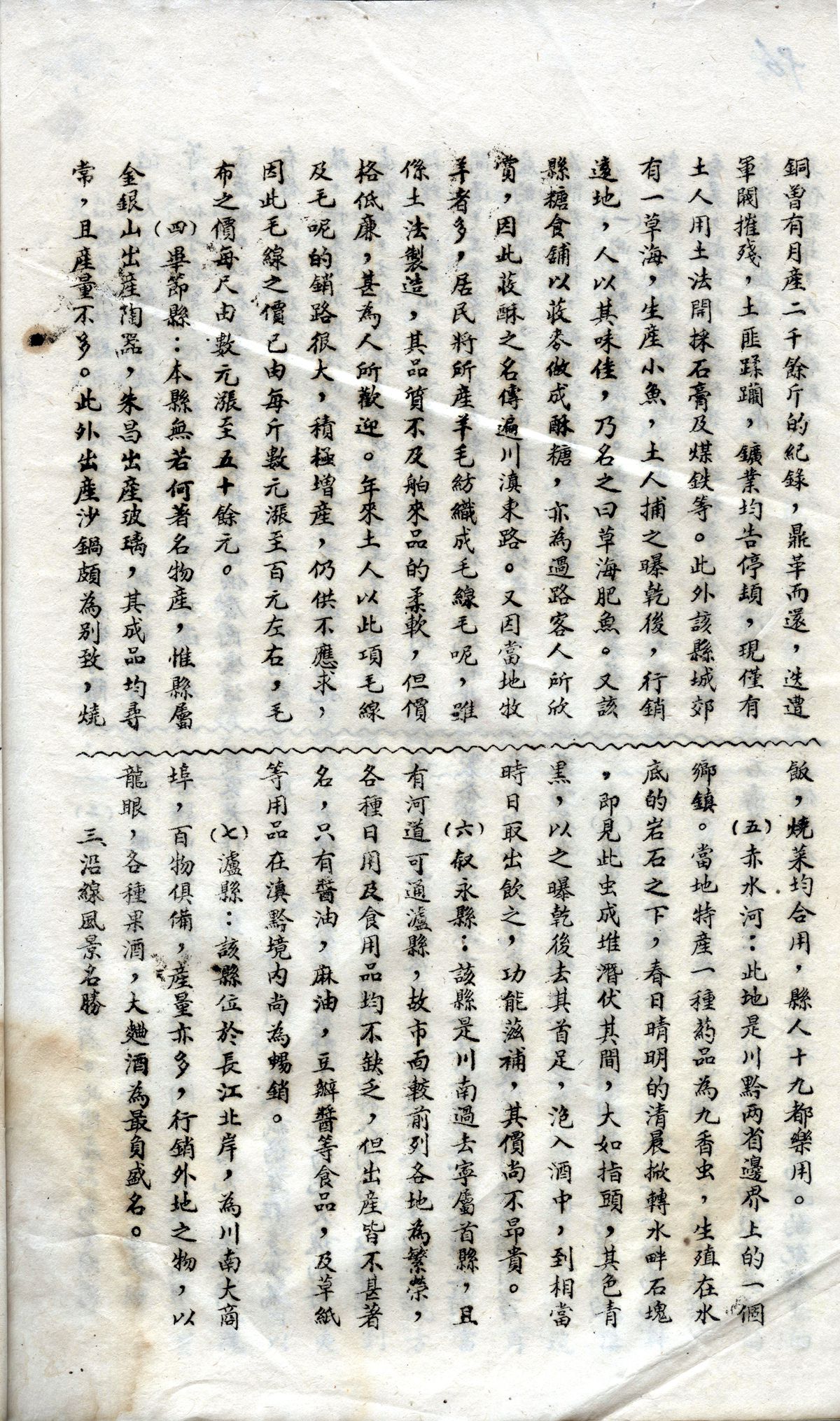

《川滇东路运输局周年纪念刊》中记录的风土人情

作为川滇东路进入贵州的第一站,叙永自古便是西南陆路要冲。《川滇东路运输局周年纪念刊》中记载:“叙永为永宁道首县,航运可达泸县,市面繁荣,商贾云集。”当时,叙永不仅是重要的军需物资中转枢纽,更因其独特的地理位置成为抗战防御的“屏障”。文献中也记录了叙永城民众为前线将士缝补衣裳、补给干粮的感人场景。

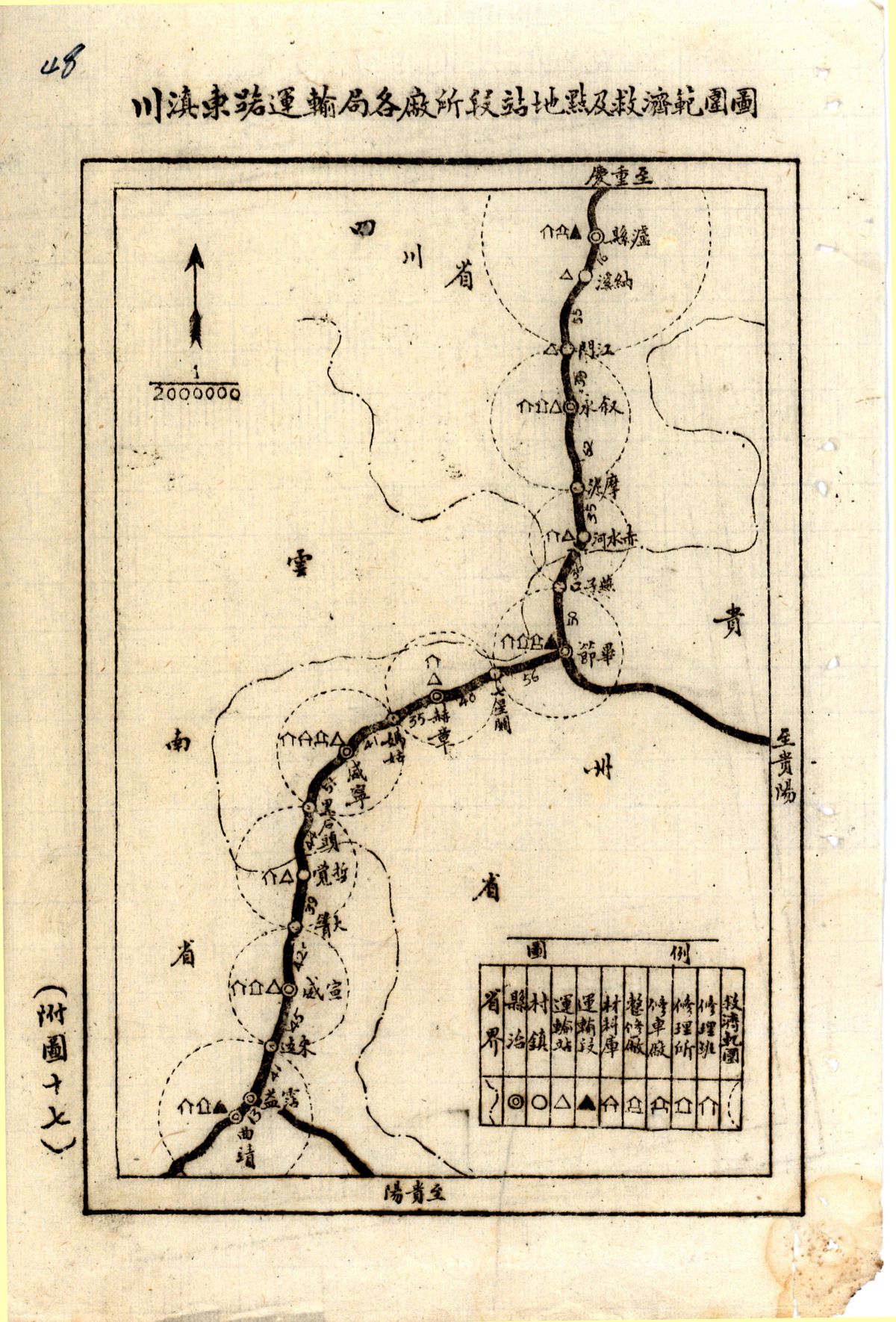

川滇东路运输局各厂所段站地点及救济范围图

根据《川滇东路运输局周年纪念刊》中所绘路线图计算,川滇东路在四川境内全长188公里,其中叙永段达160公里,占四川段的85%。该纪念刊还概要介绍了公路沿线各县镇的地位、特产与风景名胜。文献显示,泸州至云南曲靖741公里路段上,每天有数千辆卡车往返穿梭,以“铁轮抵倭寇”的壮举,与滇缅公路共同构成抗战物资运输的战略闭环。

“川滇东路全线通车是1939年12月19日,一年后,西南联大叙永分校开学。如果没有这条公路,西南联大是没有办法在叙永选址落户的。”何平说。

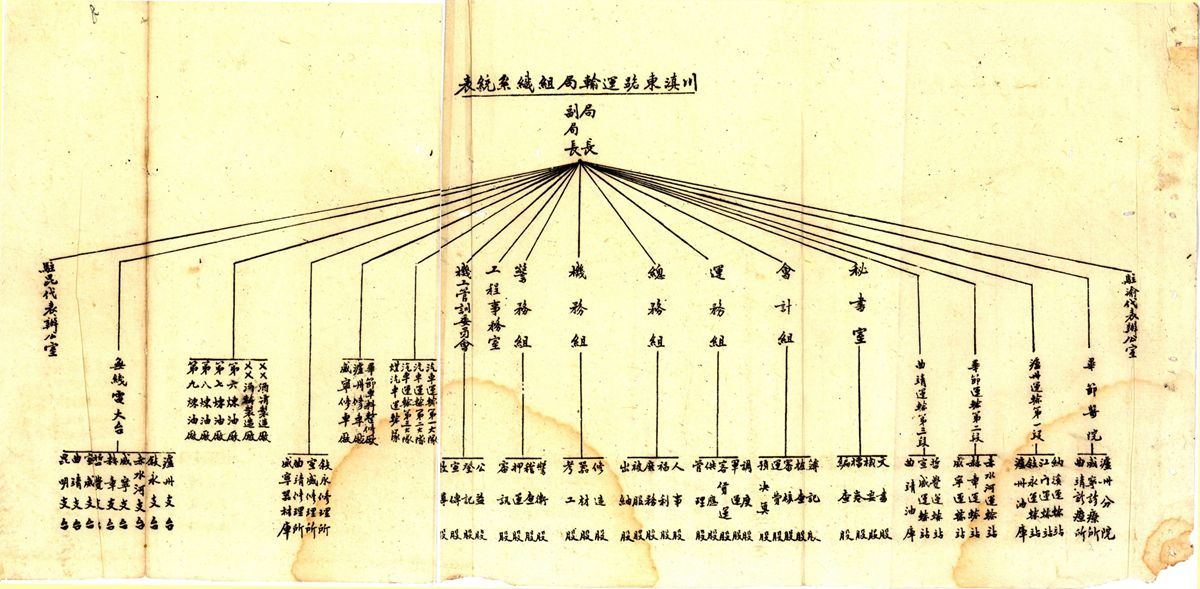

川滇东路运输局组织系统表

正如《川滇东路运输局周年纪念刊》末页所言:“公路虽非枪炮,却以通达之姿,托起民族的脊梁。”八十年后,当我们站在叙永新城回望,当年的车辙或许已隐没于岁月尘埃,但那场依靠钢铁意志与坚定信念铸就的史诗,仍激励着这片土地上的儿女,在新时代续写“敢为人先”的传奇。