1945年8月15日,日本天皇宣布接受盟国的《波茨坦公告》,无条件投降。

这背后,是中国人民浴血奋战14年,付出了3500多万军民伤亡的巨大民族牺牲。1931年9月18日夜晚,震惊中外的九一八事变爆发,日本军国主义自此开始了长达14年的侵华战争,野蛮战火从松花江畔烧到五指山下,侵略者在中国大地上无恶不作,战争罪行罄竹难书。

“誓死不做亡国奴!”民族危亡之际,在中国共产党倡导建立的以国共合作为基础的抗日民族统一战线旗帜下,全体中华儿女义无反顾投身到抗击日本侵略者的洪流之中。泸州人同全国同胞一起,用血肉之躯筑起新的长城。这一切,我们永远不能忘记!翻开相册,这些泛黄的照片将记忆拉回到烽火连天的岁月……

国难当头,匹夫有责。泸州人向抗日前线输送兵源5万人。泸州人奔赴抗日各战区,山西、山东、河南、江西、江苏、安徽、湖北、湖南、云南及缅甸、印度等国内外20多个地区都有他们浴血奋战的身影。

在抗战期间,泸州阵亡将士2022人,其中泸县(包括现江阳区、龙马潭区)1037人,纳溪县(现纳溪区)83人,合江县494人,叙永县206人,古蔺县202人,而且,泸县、叙永、古蔺三县很多阵亡将士连名字都没有留下……

泸州作为大后方,征兵、劳役、纳粮、公债、酬金、纳税各方面均居全川前列。

川军出川抗日,泸州人募集寒衣达3万件。1939年秋,合江捐出寒衣达2万件。1941年泸州人捐钱买飞机2架支援抗战,飞机名为“泸州一号”“泸州二号”。

1942年至1945年国民政府发行的各种公债中,泸州人承担了公债1.52亿元。加上各种田赋、交通、赈济、兴业、国防等公债,泸州人负担公债总额达10亿元。

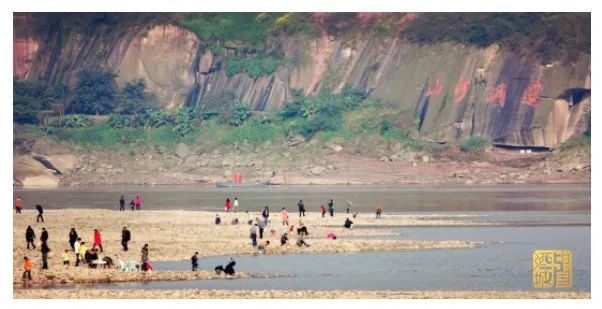

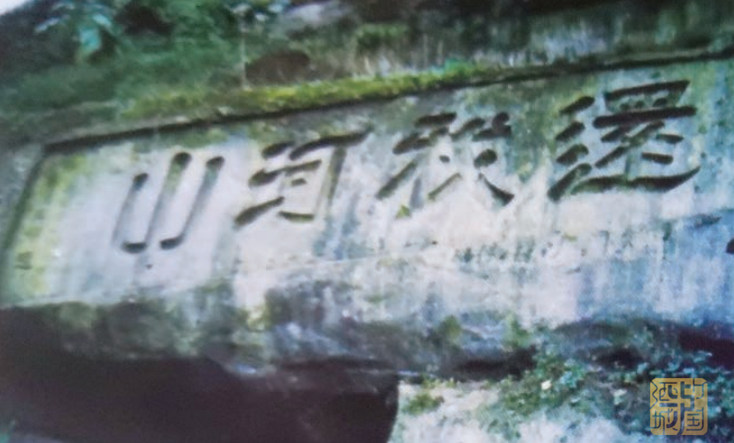

1944年3月,泸县各界新生活运动促进委员会出面,专员刘幼甫、县长李劲夫牵头,由泸县银行出资400万元,请驻泸州76军上校秘书官肖尔诚书“还我河山”四个一丈五尺见方的大字,刻于沙湾东岩石壁上。

据肖尔诚回忆,为了写好“还我河山”这四个大字,他先是在澄溪口河滩上试写几次,然后用炭灰书写之后,由闫征华监工,要求字画深度为0.3—0.4米以上,历时2月,用工596人,于1944年3月28日完成。

1944年4月4日,在泸州大较场召开了一场动员节约献金大会,各界人士踊跃献金达1450万元,超过成都、江津。冯玉祥将军被合江民众爱国热情所感动,于是提笔挥毫,写下“还我河山”四个大字,每字二尺四见方,总长一丈有余。冯玉祥将军在跋语中说:“民国三十三年春,余以节约献金救国来合江,此间同胞爱国超越人前,突破各地成绩,为书武穆遗训以作纪念。”

后来,合江民众将冯玉祥将军题词刻于赤水河与长江汇合的南岸石岩上。让子孙后代不能忘记,在大后方的泸州合江,全民抗战,有力出力,有钱出钱,拯救国家危亡。

冯玉祥将军书写的“还我河山”后来又刻在长江岸边的卧佛寺侧石崖上、自贡釜溪河岸王爷庙边的石岩上,成为川南人民进行爱国主义教育、牢记历史的乡土教材。

抗战中作为后方的泸州,在承受着日军肆掠的轰炸的同时,抢修川滇公路、蓝田机场,开辟驼峰航线,修建23兵工厂,协助西南联大迁校叙永,蓝田兵站运送出国10万远征军……泸州人为抗日战争的胜利作出了不可泯灭的贡献。

1938年,中国的政府实体、工商业命脉、教育文化体系在极短的时间内成功内迁四川,完成了“不可能完成的任务”,也实现了“中国的敦刻尔克大撤退”,但内迁后,作为大后方的四川却面临着极其严重的交通困难,一是航运问题,另一个是公路运输问题。而这两个问题的破解点只有一处:泸州。

当时民生轮船公司总经理卢作孚很早就看到这一点。在这位爱国实业家的传记中曾论述了当时的交通格局:

“广州沦陷后大后方通往云南的交通线被切断。抗日战争必需的许多由国外供应的军用和民用物资,其中包括制造枪炮弹药的五金材料和至关重要的汽油、柴油,无法运往大后方。唯一的通道是经缅甸转口到云南,然而从云南到重庆却没有公路。因此,尽快修建这样一条公路就成为关系大后方工业生产成败的一个重于一切的紧急任务。”

“通过精心选择,决定从四川南部的长江港口泸州修筑一条公路,穿过贵州省的西北部,直达云南省境的沾益,连接滇缅公路。这条公路在泸州与长江上游的航运相衔接,形成了另一条水陆航运线。泸州就是这条航运线的枢纽。”

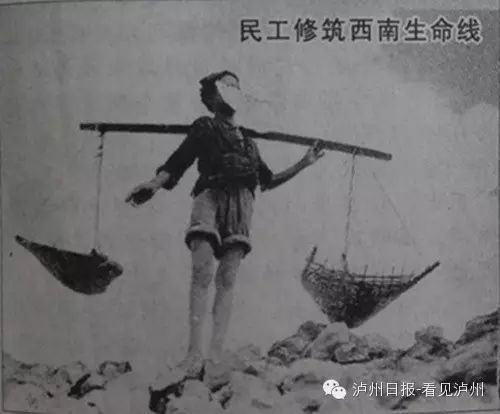

1938年3月10日,川滇公路开工,4月,川滇东路开工(即四川段:隆昌、泸县、纳溪、叙永、赤水河,全长275公里,占川滇公路总长的三分之一),泸州5万名老百姓一锄一镐、肩挑背扛、餐风饮露,日夜奋战,历时8个月,“用手抠出”一条公路。与此同时,贵州的毕节、赫章、威宁、云南宣威、曲靖也征调筑路民工约20多万人,抢修滇缅公路。

川滇东路由泸县、纳溪、合江、叙永、古蔺、古宋六县分段负责修建,1938年4月开工。1938年12月,川滇公路与滇缅公路贯通后,苏联援华军用物资从仰光上岸,经铁路运到腊戎,转走滇缅公路入川到泸州,由泸州从长江水运、陆运送往抗日前线。据不完全统计,这以后,援华物资源源不断通过滇缅公路、川滇公路运入内地,其中汽车1万多辆,战略物资50多万吨,汽油20万吨,武器弹药20万吨,棉纱布匹5万吨。1942年中国远征军5、6、66军8万余人及其辎重,均由这条出国大通道入缅甸与英军印军并肩作战。

1941年底太平洋战争爆发,日军入侵缅甸企图切断滇缅、川滇东路。1942年2月,10万中国远征军出国作战保卫这条唯一的国际援华通道。中国远征军及盟军的3年浴血奋战,围绕川滇东路、滇缅公路的卓绝抗战史,粉碎了日军企图杀进印度、与德军会师中东的阴谋,使日军从地面进攻到空中轰炸都无力撼动中国大后方。

1941年,中国抗日战争处于最困难时期:日军切断了从越南、缅甸等地至中国的船舶、铁路和公路运输;苏联忙于卫国战争,致使经过新疆的进出口通道名存实亡。中国已无法进口战争所需的物资。

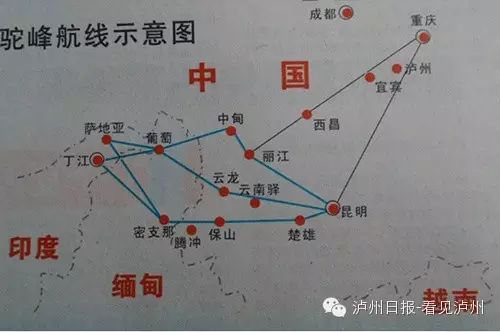

应中国政府的要求,以及美国有识之士的建议,美国总统罗斯福于1942年4月正式通知中国:同意开辟中印空中航线,直到战争结束。经过勘察试飞,当时的航线只能从印度的阿萨姆邦地亚、汀江,缅甸的密支那至中国的昆明、宜宾、泸州、重庆。这就是著名的“驼峰航线”。

从1942年开始,泸州先后建设了合江菜坝机场和蓝田机场。1942年9月,合江菜坝机场动工,占地约700亩,动用民工6500人,10个月后竣工。解放后,这个机场改为开垦农场。

蓝田机场的建设速度则非常惊人,仅用了3个月时间。1945年3月调集泸县、富顺、隆昌、江津、合江、荣昌、叙永、纳溪民工8万人,完成土方90万立方米,铺砌石方13.78万立方米,跑道2200米,机堡13个。6月1日,第一架C-53型运输机载17吨物资从印度汀江直航泸州后,蓝田机场开始日夜通航。运输机从印度阿萨姆邦的汀江直飞泸州,保障抗战的物资供应。

2005年8月23日,当年的美国飞虎队队员克里斯多夫·罗伯特重返蓝田机场时回忆说,那时的机场跑道很短、很窄,但已是大后方最好的机场了。机场在短短3个月内就建成,这在航空史上也算是一个奇迹。

1938年2月,国民政府决定将河南巩县兵工厂西迁四川泸州,改名23兵工厂,厂址选在罗汉场,占地1682亩。同时把分厂设在小市上码头、西门外忠山脚下东岳庙内。

为了安置职工家属近5000人,泸州临时招募1800人作前期厂房、宿舍、道路、码头的修建。罗汉场的刘树铭老先生(码头上有袍哥五爷之称)曾回忆,兵工厂从巩县迁来,上万吨的器材、设备从武汉顺长江而上,经重庆达罗汉场码头,他受泸州地方官委托,负责组织500人的队伍,日夜卸货下船,从罗汉场搬高坝厂区。码头上停满民生公司的船、川江白木大船、铁驳、拖驳、木驳子。厂房的修建工程,刘树铭是工头,分管泥木石工800多人。为了供应兵工厂数千人的衣食住行,泸州城调集了蓝田、水中坝、石棚的船只运蔬菜、猪肉、粮油,每天不少于30条船。动用马帮运输每天达数百匹以上,从玄滩、兆雅、特兴、石洞方向运米、盐、油、糖、柴草、干货。罗汉场成为23兵工厂的后勤部。

23兵工厂投产后,在抗日战争中起到巨大作用,火药、防化武器、药品源源不断运往各战区,沉重地打击了日寇。

日军进入越南后,地处中国西南大后方的云南开始逐渐感到威胁,而内迁到昆明的西南联大也多次遭遇日军轰炸机的威胁,在教育部的命令下,联大开始酝酿迁校。

1940年8月,西南联大派人到四川选址,并最终决定在叙永设立分校,一年级学生在那里报名上课。于是一大批著名的学者、专家、教授在抗日的烽火中纷纷聚集在永宁河畔的叙永分校。他们中有杨振声(北大教授、叙永分校主任),作家李广田、王佐良,史学家吴晗,地质学家袁复礼,经济学家滕茂桐,政治学教授关之椿,物理学教授郑华炽、霍炳权,化学教授刘云浦,生物学教授李继侗,数论、微积分教授蒋硕民、刘晋年、赵松等。分校设立法学院、理工学院。

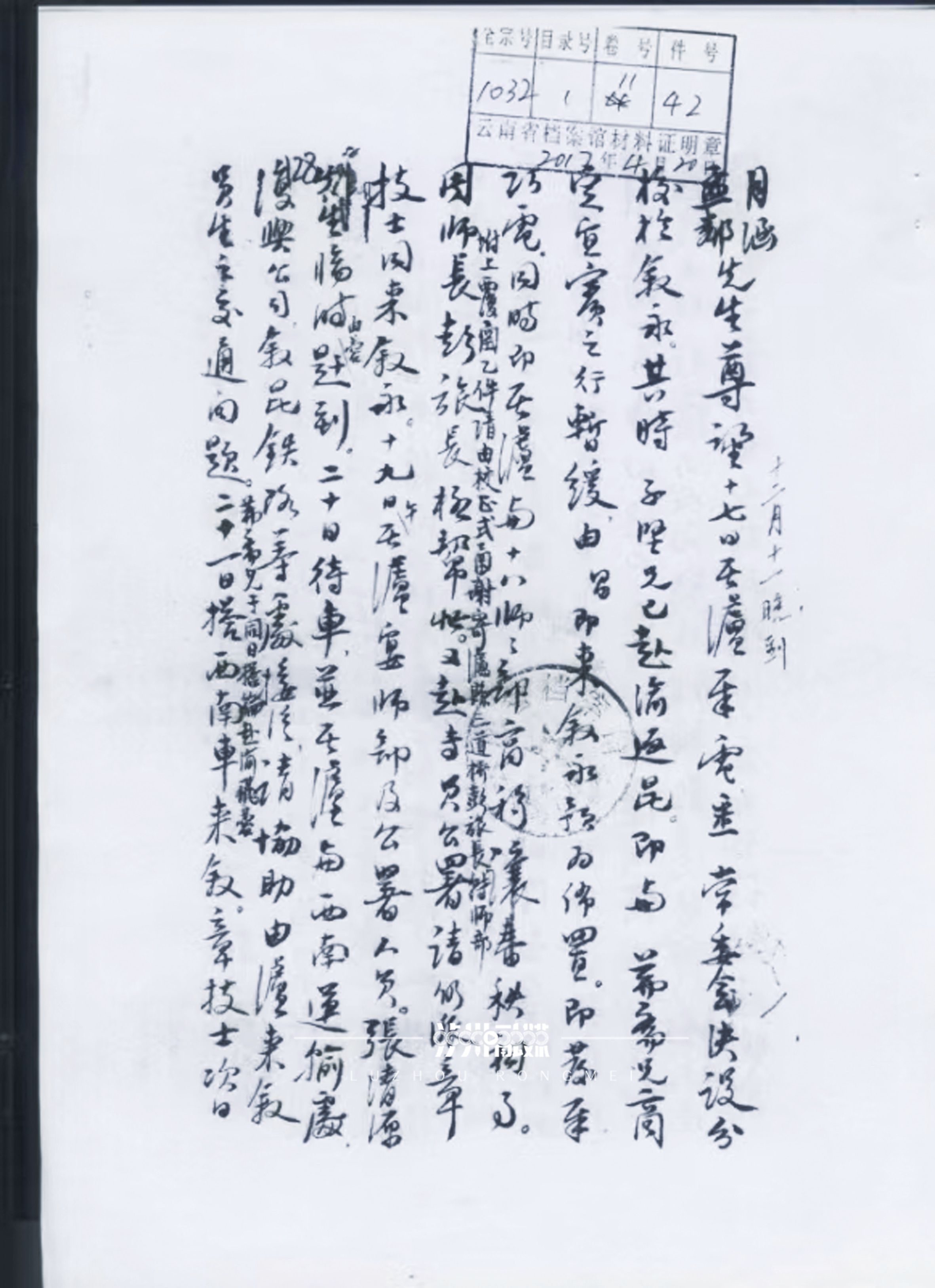

西南联大教务长、叙永分校选址踏勘负责人樊际昌报告在叙永春秋祠等处选址情形致联大常委梅贻琦、蒋梦麟的信函首页。云南省档案馆复制提供

据彭国涛先生回忆称,西南联大叙永分校有学生近700人,分别来自东北、平津、山东、江苏、浙江等沦陷区,也有来自马来西亚、新加坡、印尼、菲律宾的学生,还有一部分来自云贵川的学生,其中,泸州籍红岩烈士刘国志也就读于此,并在这里加入中国共产党。

1941年7月,西南联大叙永分校迁回昆明。然而,师生们留给叙永这块土地更多的是光荣,是西南联大校史中厚重的一页。

1943年4月,中共南方局指示所属党员、泸州人刘国瑞把学校作为党的地下活动基地。刘国瑞由外地回到泸州,说服当家的叔父刘幼楠,变卖全家300多石租谷的三分之一田土,作办学基金。由于所办学校地址分水乡位于长江以南、泸县南部边陲,便命名泸南中学。

经过1年多的筹备,1944年8月,私立泸南中学在分水岭肖氏宗祠成立。刘国瑞任校长,聘老教育家颜心斋为董事长,国民政府军事委员会副委员长冯玉祥为名誉董事长,一批共产党员和进步教师为教职工。“泸南中学” 的创办,为党在川南一带开展活动提供了可靠的隐蔽基地,川东特委和川南工委的负责人肖泽宽、廖林生、余时亮、李培根等都先后在此隐蔽或以教书为掩护领导党的工作,学校真正成为共产党的秘密据点。

“抗战小学”位于永宁河岸的乐道古场,是国内目前唯一以抗战命名的学校。抗战时期,人们流离失所,到此躲避战乱。为抗日救国,培育新生力量,1938年,由恽代英的学生乐道乡长曾子平筹资修建学校,1940年兴建,1944年建成,取名“抗战小学”。学校内石砌棱形高台上刻有“还我河山”“驱除倭寇”“抗战必胜”“中华万岁”等标语口号以激励师生。1941年10月,蒋介石、宋美龄等曾视察过这所学校。现在这所学校被列为四川省重点文物保护单位。

历史的风雨

抹不去我们心中卢沟桥连绵烽火的记忆

和平的歌声

更不能隐去战争呼啸的枪声

泸州,是一座在炮火中走过来的坚毅之城

还有很多很多的记忆

将永远警醒我们奋发图强

↑ 作为重庆主要物资的供给地,泸州是日军轰炸的主要对象之一。从1939年1月10日至1943年8月23日,日军飞机对泸州实施了近5年的大轰炸,给泸州人民生命财产造成了巨大损失。这期间,中共泸县中心县委通过地下党员,积极组织各方力量参与救援。图为1940年的日本画报,刊载的日本军机轰炸泸州城区的场景。

↑ 1940年8月16日,日本军机空袭合江,全城三分之二的民房被炸毁、烧毁。中共合江特支立即指示地下党员参与救援,同时上街进行抗日宣传。

↑ 抗战初期的抗日救亡运动中,合江县地下党组织的学生歌咏队在街头演讲。

↑ 1939年,中共泸县中心县委派出30多名党员,组织了300多人到泸县抗敌后援会工作,开展了大量的抗日救亡活动。图为泸县抗敌后援会歌咏团成立合影。

↑ 川南师范学校学生向冯玉祥送布鞋支援抗战。

曾经的苦难已成为历史

如今的中国屹立于世界东方

但那段充满硝烟的历史

我们铭记在心,永不敢忘

山河重振,盛世繁华

和平来之不易

我们铭记历史,不是延续仇恨

而是珍惜和平,奋力开创未来