近年来,内江市东兴区通过实施国省林业重点工程,积极引入社会资本,大力发展传统产业,总面积达4.5万亩。在东兴区石子镇以七星村为核心大力发展中药材枳壳产业,描绘出一幅生态产业的美丽画卷。

科技破题:传统产业焕发新生

走进东兴区石子镇七星村的枳壳种植基地,4500亩枳壳树翠绿挺拔,宛如一片绿色海洋。在这里,东兴区通过实施2024年中央财政林草科技推广示范项目,新建了500亩枳壳生态高效种植基地。如今,基地内的枳壳存活率高、长势喜人,工人们忙碌地进行施肥、补钙等管护工作。

与传统种植方式不同的是,该基地采用全自动化操作系统进行施肥。只需打开电闸、投放营养产品后就会自动搅拌,随后通过数根管道将营养液送达基地各处。这种灌溉方式省时省力,大大提高了枳壳的管理效率。

据悉,过去枳壳种植存在种质混杂、管理粗放、技术缺乏、人才短缺等诸多问题,导致药材质量参差不齐,效益不高。东兴区自然资源和规划局、造林站等相关部门积极争取到中央财政林草科技推广示范项目和东兴区森林药材枳壳示范基地建设项目,开展农户培训、技术服务和技术骨干、科技示范户培育,积极推广枳壳生态高效种植技术,有效促进了枳壳产业标准化、规模化、专业化、绿色化生产水平。

东兴区方文种植专业合作社余霆伟介绍道:“新建的500亩枳壳生态高效种植基地,按照‘产业生态化,生态产业化’的理念,采用‘科研院所+林业科技推广中心+合作社+农户’的模式,进行高效种植、技术推广,促进枳壳种植提质增效和生产生态协调。”

绿色转型:森林粮库变森林“钱库”

枳壳作为内江的优势中药材品种,种植历史悠久。在这片绿油油的枳壳中,一排崭新的现代化烘干房已经竣工,为即将到来的枳壳丰产做好了充分准备。

专合社余霆伟告诉记者,以前的老烘干房生产效率较低,无法满足专合社日益增长的烘干需求。为了解决这个问题,专合社投入资金300余万元,新建了现代化烘干房。

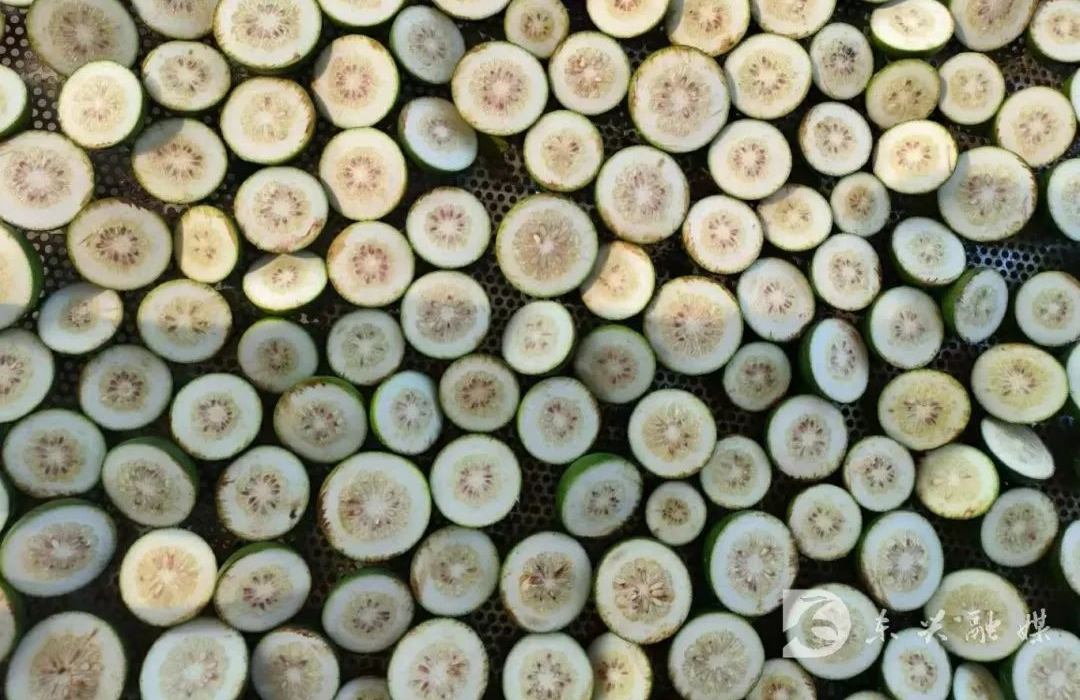

“我们一共新建了10个烘干房,每个烘干房可以容纳22个托盘,一次可以烘干16000斤鲜果。”余霆伟自豪地说,“相比之前,效率提高了近一倍。”

除了容量的提升,新建烘干房在能源使用上也进行了改进。以前的烘干房采用电作为能源,烘干时间需要70个小时。而现在,新建烘干房采用天然气作为能源,烘干时间缩短到40多个小时,生产效率大大提高。

“这意味着我们可以更快地完成烘干工作,更好地满足市场需求。”余霆伟表示,“新建的烘干房一次可容纳80吨鲜果,烘干后成品可达20吨。去年11月动工,今年3月就完工了,预计7月就能正式投入使用。”

今年7月中旬,枳壳将迎来丰收采摘期,基地枳壳总产量预计将达到1000吨,“我们相信,有了这些现代化烘干房的支持,我们的枳壳产业一定会发展得越来越好。”对未来,余霆伟充满了期待。

“基地合作社将继续秉持绿色、高效、可持续的发展理念,推动中药材产业向更高层次迈进,为当地农民增收致富贡献力量。”合作社负责人邹方文介绍,基地通过引进优良品种枳壳苗木,进行规模化种植,逐渐形成了种植、加工、销售为一体的全产业链,枳壳种植面积4500余亩,可带动周边村民2000余人就业。目前,已有1000余亩枳壳进入成熟期,可实现年产值1000余万元。

如今,石子镇七星村的枳壳种植基地已成为东兴区林业产业发展的新名片。东兴区造林站负责人涂刚表示,下一步,将结合国家、省、市开展“天府森林粮库”建设要求,鼓励引导经营业主扩大再生产,大力发展林下种养,生产更多的森林产品,把资源变资产,真正实现森林变粮库、钱库。