在成都世运会武术项目男子长拳-刀术-棍术决赛现场,当高久尚以一套行云流水的动作完成比赛,裁判打出29.393高分的那一刻,这位从达州市开江县走出去的小伙子,不仅为国家赢得了荣誉,更让世界看到了中国武术的魅力。高久尚第一次站上世界的舞台,便绽放出耀眼的光彩,这份荣耀的背后,是他历经二十载风雨磨砺的武术之路。

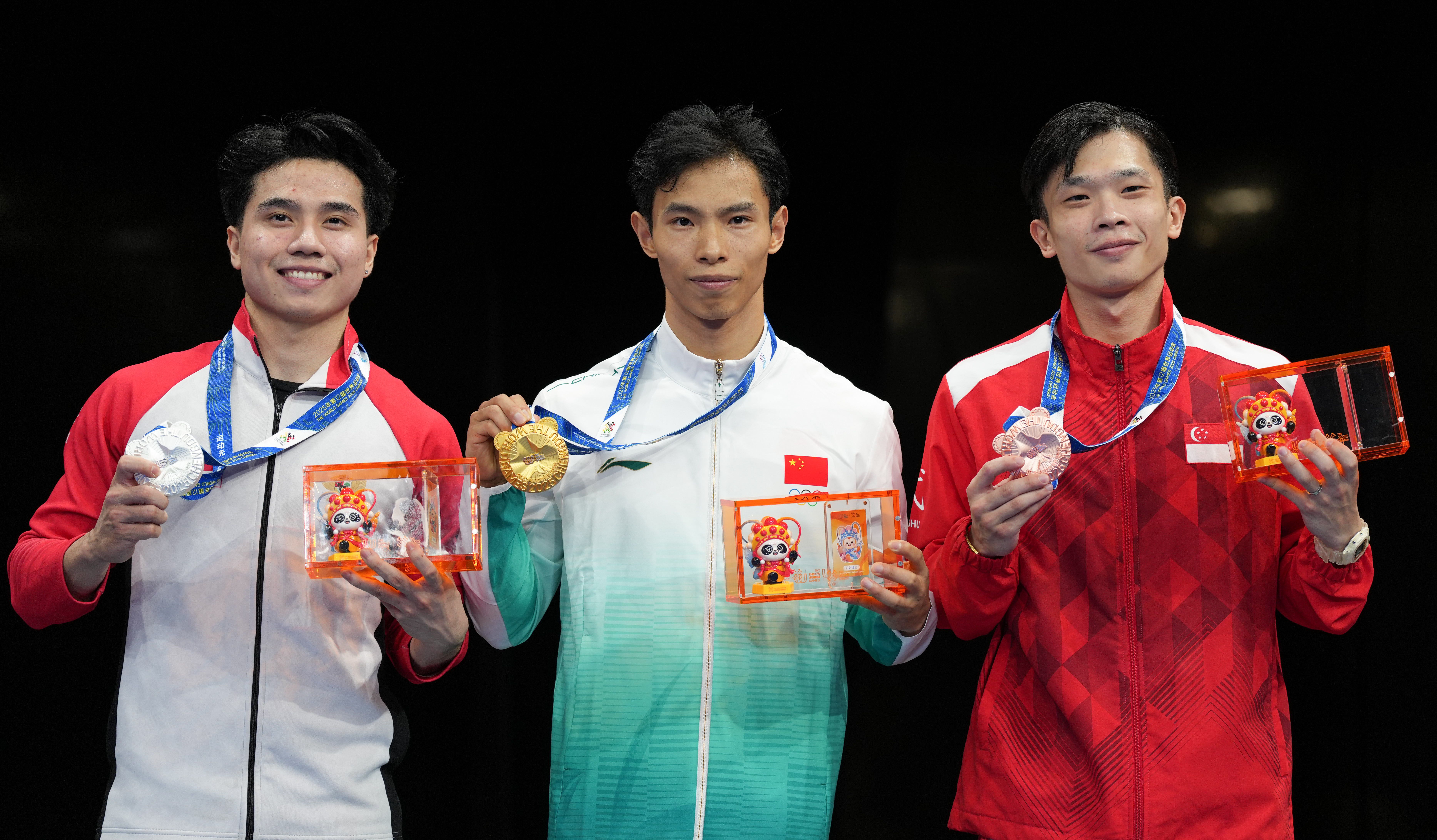

2025年成都世运会男子长拳-刀术-棍术决赛在成都高新体育中心举行。冠军中国选手高久尚(中)、亚军印度尼西亚选手西雷加尔(左)和季军新加坡选手林思韦在颁奖仪式上。新华社记者 徐速绘 摄

田埂上的少年:

武术梦的萌芽与扎根

高久尚与武术的缘分,始于父母的一份朴素期待。高久尚小时候身形瘦弱,父亲作为“武术迷”,希望儿子通过习武强身健体。最初接触散打时,仅练了一个月就因“太瘦不适合”被教练劝退。

与武术真正结缘始于2005年,9岁的高久尚来到开江超平武术学校,跟随教练屈超平开启武术生涯。“起步太晚,我身体柔韧性很差。”高久尚回忆,刚学武术时,压腿、下腰这些基础动作对他来说如同酷刑。为了补短板,他每天放学后雷打不动地加练一两个小时,扎马步练到双腿发抖,压韧带时疼得眼泪在眼眶里打转也咬牙坚持。

家人的支持是高久尚坚实的后盾。为练空翻动作,父亲在院子里挖了一个沙坑,用布包缝了个简易垫子供他借力;田埂边铺着稻草的空地,也成了他专属的“野外训练场”。“从田埂往下跳,摔了爬起来再跳,父亲就在旁边看着不说话,但一直陪着。”这份沉默的守护,连同稻草堆里的汗水、沙坑里的印记,一起刻进了他的武术启蒙记忆,成了日后跨越重重难关时,心底最温暖的力量。

“刚来的时候很瘦,但是弹跳爆发能力不错,墙上最高处的脚印准是他的。”屈超平至今记得这个特殊的学生,“每次带他出去比赛,总是上蹿下跳,十分活跃,这也导致成绩发挥不稳定。”不过,这份活泼好动在日复一日的训练中逐渐沉淀——那个赛场边蹦跳不停的少年,眼神里多了份沉稳,动作也添了份笃定。

赛场上的淬炼:

进入国家队的破茧之路

凭借日复一日的坚持,2012年高久尚从达州市体育局武术队脱颖而出入选省队。省队的训练是高强度的磨砺。每天早上8时到下午5时,长拳、刀术、棍术轮番上阵,至少要练2至3套武术套路;大赛前训练量翻倍,录像复盘成了必修课。“每个动作反复看,哪里发力不对,哪里节奏慢了,抠到每一个细节。”为平衡长拳、刀术、棍术三项全能,高久尚坚持“时间平均分配”,确保每个项目都不偏科。

伤病是竞技体育的“家常便饭”,高久尚也不例外。脚踝骨折、腰肌劳损、肩关节半脱位,甚至一次练刀时被断裂的刀片扎穿嘴唇,缝了10余针,这些伤痛从未让他退缩。“竞技体育难免受伤,关键是及时康复,保持乐观心态。”

2019年,高久尚遭遇瓶颈期,自认为竞技水平已达高峰,却总在比赛中因细节失分与冠军失之交臂。赛后,他和教练反复回看视频,终于发现“踢腿动作不到位”的问题,随后对着镜子一遍遍练习,直到每个动作形成肌肉记忆。“从那以后更明白,武术赢在细节。”

从进入国家队的那一刻起,高久尚就将目标瞄准了冠军。“得知入选国家队参加家门口的国际比赛,既开心又有压力。”他坦言,多年的训练让他明白,“把训练当比赛,把比赛当训练,成绩都是水到渠成的事。”

世界舞台上的武者:

传承与梦想的延续

2025年成都世运会,是高久尚武术生涯的重要里程碑。作为中国男子组唯一代表,首次参加国际赛事的他,既激动又备感责任重大。“队友卢卓灵拿到中国首金,我压力挺大的,晚上睡觉都在想动作。”但多年大赛历练出的成熟心态,让他学会了专注,“抛开杂念,把平时练的发挥出来就好。”

2025年成都世运会男子长拳-刀术-棍术决赛在成都高新体育中心举行。中国达州选手高久尚在棍术比赛中,他最终获得冠军。新华社记者 徐速绘 摄

相较于国内比赛的紧凑节奏、激烈竞争,国际赛事更看重动作的连贯性。高久尚以一套兼具力量与美感的全能表现摘金,站在领奖台上听国歌响起时,他对武术的理解愈发深刻:“武术不只是一项体育运动,更是中华文化的载体。外练筋骨皮、内练一口气,练的是对生命的掌控力,是谦逊有礼、海纳百川的涵养。”

2025年成都世运会男子长拳-刀术-棍术决赛在成都高新体育中心举行。中国达州选手高久尚在棍术比赛中,他最终获得冠军。新华社记者 徐速绘 摄

如今的高久尚,不仅是运动员,更是武术文化的传播者。他常走进校园,通过表演和座谈,让更多孩子了解武术的魅力。高久尚说:“将来有了孩子也会让他练武,因为武术不仅能强身健体,还能给人带来力量和智慧。”

成都世运会后,仅休息两天的高久尚便投入全运会备战。“只要还能练,就不会停下。”未来,他想回到家乡开一所武术学校,像屈超平教练当年带他那样,让更多孩子感受武术的力量。

从田埂上的懵懂少年到世界舞台上的武术名将,高久尚用拳脚书写的不仅是个人的成长,更是中国武术传承不息的生动注脚。