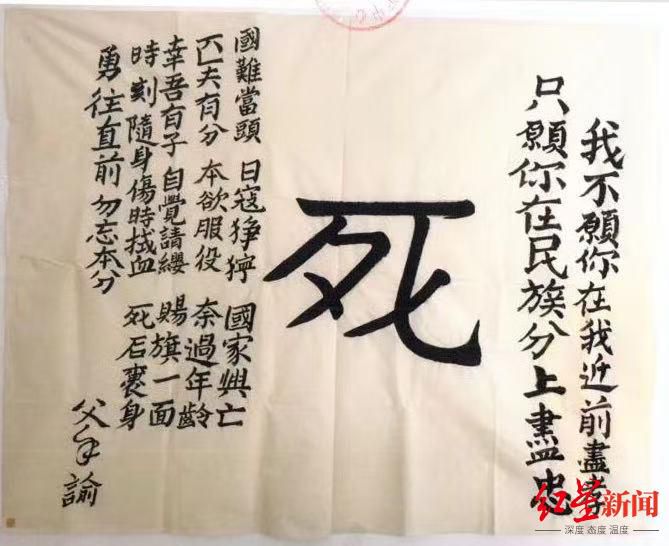

▲“死”字旗

午后,书房安静得只剩雨声。

今年65岁的王烈勋又一次摊开那面土白布,正中“死”字墨迹,已褪成暗褐色,像一道未愈的旧伤。他轻轻抚平褶皱,停留在右侧苍劲的文字上:“我不愿你在我近前尽孝,只愿你在民族分上尽忠……”

“每次触碰这面旗,我的思绪就回到了安昌镇冬日的那个雨天。”他望向窗外,恍惚看见1937年12月6日——寒风卷着冷雨,扑打在出征的170多名青年脸上,伯父王建堂伫立队首,接过了其父亲王者成寄来的那匹白布。当县长成云章“哗”一声抖开旗帜,一个令人屏息的“死”字灼然现世,左右密密麻麻缀着血泪诫言,“震彻广场的啜泣与怒吼交汇成声,我伯父背着它,在泥泞的羊肠小道上越走越远。”

八十七载光阴流转,承载誓言的布帛几经复刻,却沉重如初。它浓缩着川人“宁碎头颅,不丢寸土”的血性,写尽一个民族在亡国灭种之际的决绝:地无分南北,人无分老幼,将最后一石粮、最后一滴血都献给前线。“伤时拭血,死后裹身”的誓言,自此融入江川湖海,烙印进民族血脉。

出川:一封特别的“家书”

1937年7月,日军发起全面侵华战争;同年8月,淞沪会战爆发,中国70万精锐部队血战三个月,伤亡20余万,却终未守住上海。

消息传出,全国抗日情绪空前高涨,远在川西北山区安县曲山场(今北川羌族自治县曲山镇)的知识青年王建堂,通过报纸知晓时局。彼时,他刚成婚不久,女儿尚在襁褓,本该享受天伦之乐,却因满腔赤忱而寝食难安。

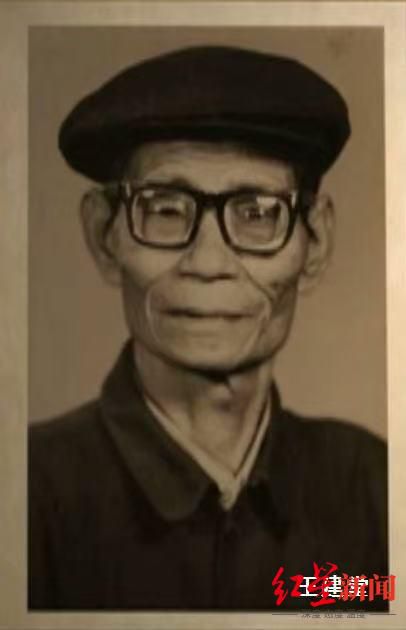

▲王建堂

国难当头,山河破碎,王建堂迅速邀约了一批志同道合的青年朋友,决心从军报国。

经过几番奔走串联和广泛宣传,一支170余人的队伍迅速集结。他们中有青年学生、社会青年,还有小商贩和农家子弟。王烈勋回忆道:“我伯父常说‘国家兴亡,匹夫有责’,咱不能就这么受欺负,要去前线保护我们的国家。”

▲安县“大安游艺场”(今安昌公园)

他们将这支队伍取名为“川西北青年请缨杀敌队”,并向安县政府呈请出征抗日。安县县长成云章被王建堂一行人的爱国热情打动,批准了他们的要求,并将队伍安置在“大安游艺场”内训练,同时准备出征相关事宜。

王建堂随队受训期间,留守在曲山场的父亲王者成备受煎熬。他深知此去前线凶多吉少,儿子可能再难归家。据王烈勋转述其祖母的回忆,“我祖父得知队伍即将开拔后,一直在家中来回踱步,连续几天都没合眼。”思来想去,出征前夜,王者成在家铺开买来的五尺白布,为即将出征的儿子写下了一封特殊“家书”。

1937年12月6日上午,天下着细雨,青年队伍即将开赴前线。广场内锣鼓震天,各界代表轮番登台,台下密密匝匝地站满送行的乡亲。忽然,邮差高举包裹冲上戏台。

“王建堂,令尊急件!”

县长成云章将包裹解开。白布“哗”地展开,斗大的“死”字像一声闷雷,众人皆诧异惊愕。三四声叹息后,啜泣、跺地声轰然爆发。

“死”字两侧写着这样的几行小字——

右边,“我不愿你在我近前尽孝;只愿你在民族分上尽忠。”

左边,“国难当头,日寇狰狞,国家兴亡,匹夫有分,本欲服役,奈过年龄,幸吾有子,自觉请缨,赐旗一面,时刻随身,伤时拭血,死后裹身,勇往直前,勿忘本分。”

王烈勋后来听亲历老人回忆,当天广场四周草鞋、干粮等物资堆积成山。“花椒、玉米馍、布鞋、盐巴……凡是家里能拿出的,都塞给出征者。一位白发老人挤到台前,把一包干辣椒塞进侄孙怀里,‘川外冷,嚼一口,别让身子冻着。’还有一位老妇将磨得锃亮的菜刀递给自己的孩子,嘱咐道‘带上它,三餐切菜,上阵多砍鬼子。’”

王建堂接过那面“死”字旗,转身随队迈入雨幕,身影在泥泞的羊肠小道上越拉越长。

救国:一面血染的“护身符”

据王烈勋回忆,祖父王者成为人正直,素爱川剧,尤其杨家将、岳母刺字等传统剧目,被当地人尊称为“者大爷”。当他写下“死”字时,并非不盼儿子生还,而是深知敌我悬殊,唯有断了“回家”的念想,效仿岳母刺字,敦促儿子奋勇杀敌。

“死”字旗,是父亲给儿子的最后一道护身符——不是保他不死,而是保他不怕死。

▲建川博物馆还原的抗战出征时,“死”字旗赠送现场 刘海韵 摄

出川后,王建堂背负着“死”字旗转战在抗日沙场上,被编入国民革命军第二十九集团军第四十四军后,他先后担任排长、副官、连长、副营长、司令部参谋等职务,并多次担任敢死队长,先后参与了武汉会战、鄂西会战、大洪山保卫战、常德会战、长沙会战等重要战役。

在战火纷飞的战场上,他四次负伤,却屡立战功,曾两次获得甲级勋章。战时,王建堂曾收到父亲的一封信,父亲在信中无比欣慰地告诉儿子:四川军管区给家里送来一道光荣匾,匾上题字“父义子忠”。

王者成赠旗义举绝非孤例。据北川县志记载,1937年至1938年,四川掀起“妻子送郎”“父送子”的参军潮。据四川省档案馆组织编写的《抗战时期的四川——档案史料汇编》记录:340万川军参加抗日,牺牲惨烈,居全国之首。

王烈勋幼年,时常听大伯王建堂讲起往事:当年,共有100多名同乡一同出川抗日,但在1949年大伯返乡后,却从未与战友们联系过,可能大部分都牺牲了。“大伯晚年经常翻开一个小笔记本,在上面的中国地图上做记号,上面记录的是他曾战斗过的地方。”

“只解沙场为国死,何须马革裹尸还。”纪实文学《川人大抗战》一书中写道:抗战八年中,全国抗日军人中每五六人就有一个四川人;十五六个四川人中就有一人上前线;川军牺牲巨大,伤亡人数约为全国抗日军队伤亡总数的五分之一,共计64万余人。

装备落后、草鞋单衣,川军一度被认为是一支纪律涣散、装备不足的军队。然而,就是这样一支部队,却在抗战中进行了无数次艰苦、惨烈的牺牲,参加了中国战场抗击日军的28次大规模会战、战役,换来了“铁血川军”“无川不成军”的名誉。

传承:跨越代际的“精神接力”

抗战期间,“死”字旗在炮火中遗失。1987年,王建堂凭记忆复制了一面“死”字旗,存放在北川县文化馆。王建堂复制“死”字旗之时,王烈勋站在一旁,看着伯父悬腕蘸墨,一气呵成地写下那80多个字。“伯父写的时候,我站在旁边看着,他写得很快,像是把心里的那口气都灌在笔里。”王烈勋回忆道。

王建堂逝世后,“死”字旗的故事由王烈勋的兄长王烈军传承、讲述,王烈军深知这面旗帜的意义,常对王烈勋说:“这面旗帜是我们家的根,也是川军的魂。”遗憾的是,2008年,王烈军在地震中不幸遇难,这面旗帜再次失落。

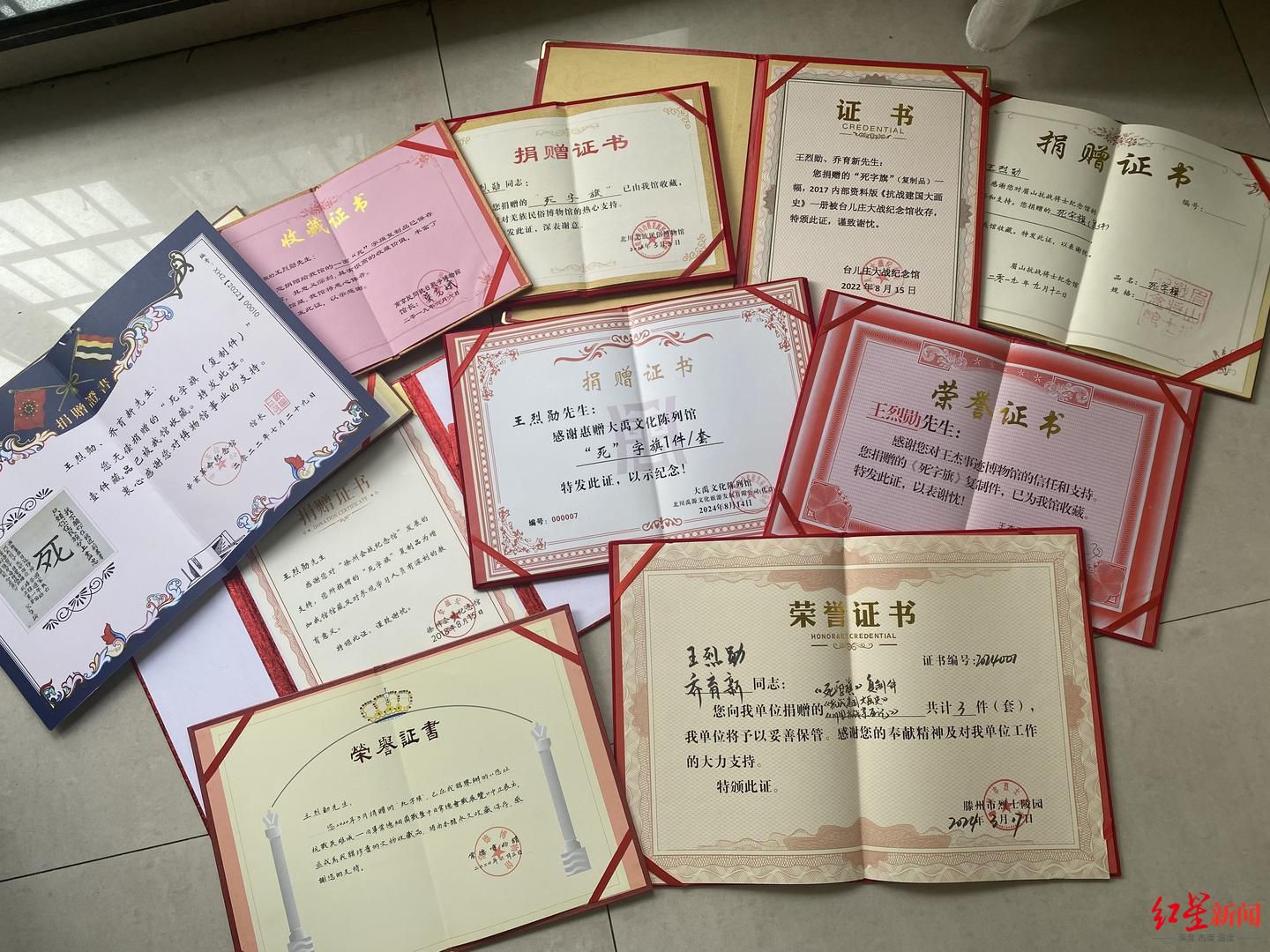

▲王烈勋向博物馆、纪念馆等机构捐赠“死”字旗复制件,图为相关捐赠证书

2018年,王烈勋偶然间找到了其祖父书写“死”字旗的相同布料,于是他根据照片与视频,再度复制了这面旗帜,接过传承的接力棒。“从祖父到大伯,再到哥哥和我,我们家三代人传承的不只是这面旗帜,更是一种精神力量。”王烈勋在复制时,需要反复描摹,“尤其是那个‘死’字,常常需要再描、填一遍,有时写一遍需要大半天时间。”

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,王烈勋计划走进十几所学校,向青少年讲述“死”字旗的故事。他向记者表示,青少年是祖国的未来,传承历史、铭记先烈,是他这一代人的责任。“我家的故事,只是千千万万个传承抗战精神的家庭故事之一。我们一代接一代地讲述‘死’字旗的故事,让不屈不挠的民族精神永不褪色。”

▲王烈勋向青少年讲述“死”字旗的故事

每逢宣讲前,王烈勋都会走进书房,轻轻地将旗帜展开,独自待上一段时间。他说:“这面旗帜上最打动我的是最后四句:‘伤时拭血,死后裹尸;勇往直前,勿忘本分’。”

雨点敲打着窗户,声音宛如出征那天广场上的鼓点。王烈勋抬头,玻璃上映出他花白的鬓角,也映出那面在寒风中猎猎作响的白布——旗仍在,血未冷,故事会一代一代传下去。

部分图片由受访者提供