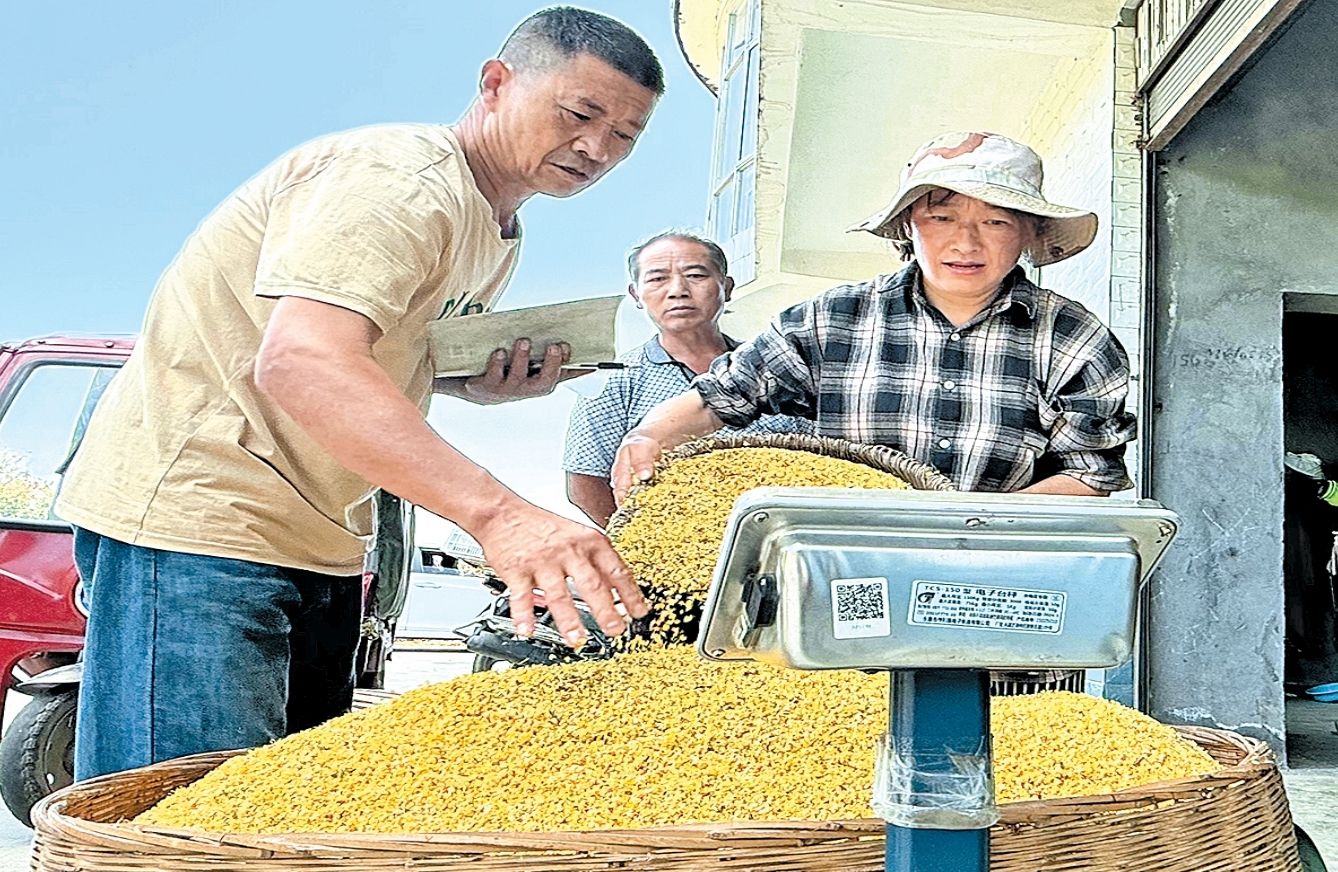

村民赶来卖花

“砰砰砰……”9月9日清晨,雅安市名山区39.2万亩茶园传来阵阵敲击声,乡间田野飘来的不仅是茶香,浓郁的桂花香成了茶乡新主角。秋日的一场“浪漫农事”,正随着农户发间沾着的细碎金黄花朵热闹展开。

沿着中国至美茶园绿道前行,不时便能看见开得馥郁芬芳的桂花树。树下的村民正手拿竹竿“打桂花”。

采茶人“追花”去

秋高气爽,难得的好天气。在四溢的花香中,名山区蒙阳街道余光村9组村民吕锦华一早便开始忙碌了。

吕锦华是村里的茶叶收购商,一年有三季时间追着茶叶跑。这两年,随着“桂花经济”兴起,市场对鲜桂花的需求量激增,一到秋季他便“客串”起桂花收购商,为周边茶厂和收购商供应鲜桂花。

桂花花期短,从花开到花谢差不多一周时间,而最佳的打花期只有三四天。为了抢花期,也为了不耽误收购生意,吕锦华每年打花都请了专门的“追花者”。

吕锦华家现有50余棵桂花树,密密匝匝的桂花树下,“追花者”万古镇钟滩村村民李志军一家四人,两人持竹竿、两人撑开花油布,分别站在四个方位,看准了花枝,竹竿干脆落下,花朵便“簌簌簌”地落下来。

桂花一开,李志军一家便从自家5亩左右的茶园转移“战场”。

“打桂花不是瞎打,开的时候别打,花还没长成熟,不饱满,香气也不浓。迟了去打也不行,花都掉地上了,香气也没了,白搭。”

那什么时候打最好呢?李志军笑着说:“盛花期过了四五天的时候,花开得好,花朵饱满分量重,香气浓,厂家也乐意收。而且打起来容易,一敲一大把。”

他一边说一边展示自制的敲花农具——一根细长的竹竿,顶部特意留着五六个枝丫。“这样打花的面积大,花容易掉下来。”李志军说,“就是不太耐用,要经常换。”

每天早上现砍上几根这样的打花工具,李志军一家随即开启“追花”的一天。

“打花的时间就这几天,周围很多人家要么桂花数量少,要么太忙,干脆把打花的活儿都包给我们。”李志军说,头一天,他们完成了一桩“大生意”,为20余户人家打了散花,共175公斤左右,算下来每人挣200元左右。

李志军自家只种了十几棵桂花树,半天工夫就能收完,每年打花他们总是留到最后才打,算是一年打花工作结束的“仪式感”。

中午11时左右,气温渐高,李志军一家将打下的桂花摊晾在屋中,一家人围着花堆,干脆利落地开始筛花。筛选掉枝叶的桂花,将由吕锦华赶在中午前卖给桂花收购商。

附近打桂花的村民陆续携花而来,李志军家一时热闹不已。

“黄色的金桂香气比较浓郁,好卖且价格也高一些,一斤能卖六七元,橙红色的丹桂价格相对便宜一些,当前每斤大概四五元。”吕锦华手脚麻利地过秤、装袋后,拉着一三轮车的桂花向某茶厂驶去。

茶园里的花香经济

临近中午,由茶叶收购商临时“转型”的桂花收购商和种植户,正将从茶乡各地收集起来的“香味”,默契地运往花香的下一个目的地——茶厂。

夏日栀子花的香气还未消散,蒙顶山茶叶现代农业园区内,四川种茶人茶业有限公司(以下简称:种茶人公司)的车间又被桂花香气填满。

“快快快,今天天气热,称完赶紧送上楼摊晾!”中午时分,车间门口的电子秤前来了不少卖茶的老顾客。“花香把控员”李佳熟练地拆袋、看花、闻香、过秤。

一袋袋桂花被陆续运往三楼的生产车间,黄橙相间的“花山”前,8个工人小组操控机器,有条不紊地开展初筛作业。

初筛后的桂花被放在置物架上,随后将被运往萎凋室进行烘干。

“12个小时左右,便可完成一批桂花的烘干工作;20个萎凋室同时投入使用,单次可烘干鲜桂花3万公斤。”种茶人公司总经理蔡耀松表示,这些桂花主要被用来制作干桂花、桂花茶、提取细胞液等。

“一年中,桂花的最佳收购时间只有半个月,最近这几天正是集中收购高峰。按照今年接到的订单量,我们预计收购鲜桂花300吨。相较去年50吨的收购量,增长了6倍。”蔡耀松说。

为了满足不断增长的市场需求,种茶人公司与名山区部分村集体建立了紧密的合作关系,通过“花茶契约”的形式,确保了桂花原料的稳定供应。

随着桂花采摘季的到来,名山区红星镇骑龙村党委书记、村委会主任詹肇杰也开始了新的忙碌。

临近午间,骑龙村为农服务中心花香阵阵,当地村民正将采摘的鲜桂花运往这里。詹肇杰奔波其中,看花、称量、计价、打包……

“骑龙村7500亩的茶园,套种了几千株桂花树,去年桂花市场火热,村民自主打花销售,为了卖花常需跑到百丈、黑竹等镇,十分不便。”詹肇杰说道。

为解决村民卖花难题,村里和种茶人公司达成合作——村里的桂花由该公司全部收购,采摘的鲜花由村集体集中收购,再统一转运到该公司。

村民吴波正切身感受到村企合作带来的便利。他家种有100来棵桂花树,往年家人忙着采茶,只能任由桂花凋谢。

9月初,在外工作的吴波返乡休假,正赶上桂花采摘季,他和朋友在树下忙了四五天,卖了七八千元,“效益非常可观,而且村里就有收购点,鲜花损耗也少。”

村里有了固定的鲜花收购点,村民采了桂花不愁卖,个个积极性都很高。“平均每天能收500多公斤,多的时候能翻倍。”詹肇杰说。

花茶共生新业起

在名山区,“打桂花”并不是一件新鲜事,但被人们所熟知,却是近两年的事。一切,始于一场茶饮市场的变革。

桂花一边落,吕锦华一边打量着门前的桂花树。“都是长了十五六年的树了。”他感慨道。

21世纪初,名山区依托茶产业,开始探索“茶+贵(珍贵树木)”发展模式,带动广大茶农在茶园中种植大量桂花树。吕锦华家的60余棵桂花树便是在2010年种下的。

卖树,是名山茶农一开始选择种植桂花树的目的。然而,受市场影响,桂花树价格一度低迷。这些年来,吕锦华只卖出10来棵树,一棵一两百元的价格,让他一度很“受伤”。

树卖不动了,花却悄然登场。吕锦华说,早几年,名山市场上只有零星茶厂在收购鲜桂花,每年所需的量比较少,一般都是茶厂有需求了再组织人现摘,“今年,我熟悉的多个茶叶收购商,都在大量收桂花。”

随着新茶饮品牌创新产品,将桂花从传统茶饮的点缀升级为风味核心,桂花的市场需求开始增长。加之名山区首条新茶饮原料加工生产线的投产,今年全区的桂花市场热度惊人。

“目前,我们已经迎来了收购高峰期,日收购鲜桂花量在3万至4万公斤左右,一天差不多就能收购去年一年所需的量。”蔡耀松回忆,前些年桂花收购量小且不稳定,主要是传统茶饮对桂花的使用量有限。直到2021年,桂花收购量才开始明显增多,这些增量桂花主要被用来制作新茶饮的茶底原料。

蔡耀松表示,如今各类新茶饮品牌加速推进全球化布局,受此带动,今年他们新茶饮原料订单量较去年增长了约20%。

在为国内新茶饮头部品牌提供茶底原料的同时,种茶人公司也有自己的打算。

“桂花可以入药,也可以通过提取细胞液开发香料、香水等产品,市场用途比较广泛,前景广阔。”蔡耀松介绍,“我们正在进一步延伸产品链条,突破传统单一的茶饮应用场景,利用‘鲜花+’打造属于自己的特色产品,拓展多元市场空间。此外,雅安到甘孜的海拔落差造就了丰富的鲜花资源,也是我们拓展产品的又一自然优势。”

在这场秋日的“浪漫农事”中,新茶饮与茶农和茶厂完成了双向奔赴。当年轻消费者捧起一杯杯桂花茶饮时,杯中那缕清香,或许是来自名山区这片金黄的桂花林,来自吕锦华、李志军们挥动的竹竿,来自村集体与企业的创新协作。