在内江市威远县向义镇柏林村椅子湾聚居点,一座由闲置老粮仓改造而成的书屋,正悄然改变着村庄的气质与村民的生活。

11月8日,修葺一新的老宅前,“柏林书屋”四个字在阳光下格外醒目。推门而入,书香扑面而来,几位村民正围坐在由数张小长桌拼成的大书桌前,安静地阅读。

老宅院的新生:从“储粮”到“储智”

“这栋建筑可是我们村的‘宝贝’。”村党支部副书记、兼职图书管理员缪英热情地介绍,语气中满是自豪,“它可不是一栋普通的乡村屋舍,而是我们在学习实践‘千万工程’经验、推进农村面貌改善的过程中,由闲置粮仓改造活化而来的‘精神粮仓’。”

认真阅读

书屋内部,宽敞明亮,空调、电脑、阅读桌椅一应俱全,墙上贴满了村民的读书心得和活动照片。2400余册藏书涵盖党政、文学、农技等类别,整齐地排列在书架上。

48岁的村医刘永华是书屋的常客。他在村里开了一家卫生室,一有空就会来转一转,借两本医学书籍。

“受条件限制,我们农村医生看的都是‘全科’,得样样会,所以必须不断借助书籍来补充知识。”刘永华用“知识的储备库”来形容书屋。来这里,于他而言,既是职业的需要,也是兴趣的使然。

不仅如此,物理空间的升级,带来的是功能内涵的跨越。

缪英告诉记者,这里不仅是阅读空间,更成了党建阵地、服务阵地和新农人培育基地的融合体。群众在这里不仅可以静心阅读,还能参加农业技术、手工艺制作、反诈普法等实用培训。

渐渐地,书屋也成了院落的邻里交流中心,村民常在此话家常、调纠纷,真正实现了“小事不出村、和谐在基层”。

书香里的传承:从“阅读”到“悦读”

在柏林书屋,阅读不再是单一的个体行为,而成为一种可感知、可互动、可激励的群体体验。

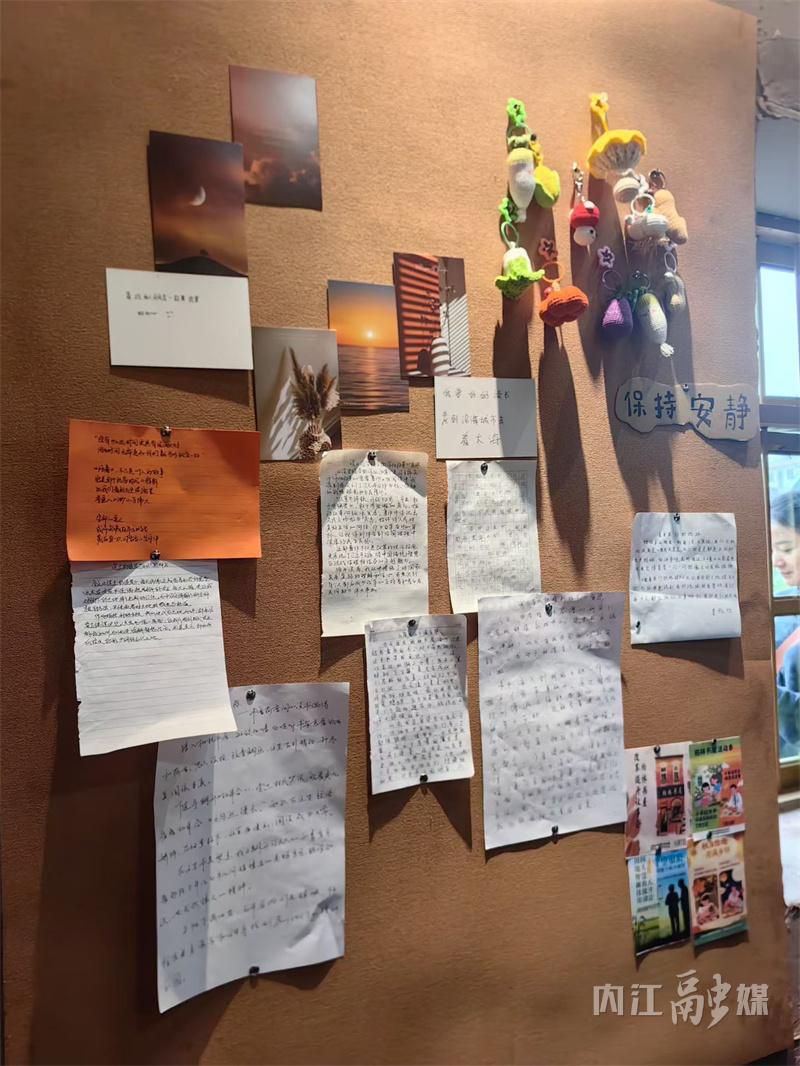

书屋的一面墙,被开辟为“村民读书感悟园地”,上面贴满了形态各异的纸条,每一张都是一颗被知识触动的真心。

心愿墙

从阿坝师范学院回乡的刘璐艺,在书屋阅读了《泥土的温度》后,写下了动人的感悟:“合上《泥土的温度》,指尖仿佛还残留着书页的墨香……这本书像一扇窗,让我们看到现代农业科技如何与传统农耕智慧结合。书屋虽小,却为我们农民打开了广阔的知识天地。”

孩子们的笔触则更显童真与梦想:“我要好好读书,考到沿海城市去看大海”“今天我在农家书屋看了一本《稻草人的故事》,真是太有趣了”“《昆虫记》带我走进了一个从未注意过的微小世界”……这些文字,是书屋生命力的最佳证明。

为了激活这份生命力,柏林村创新推出了“阅读积分+盖章认证”的双重激励机制。村民通过借阅图书、参与活动累积积分,每10积分可兑换一次转盘抽奖机会;同时,每参与一次阅读活动并完成,即可获得一个认证盖章,集满三个章同样能兑换抽奖机会。奖品包括实用的日用品和村里特色的手工艺纪念品。

做作业的小朋友

“这一机制大大提升了大家的积极性,”缪英笑着说,“现在村里形成了‘勤参与、爱阅读、争积分’的良好氛围。”

缪英经常带着自己二年级的女儿刘依燃来这里看书。采访当天,不到半个小时,7岁的小依燃就已经读完了两本童话书。这种“小手牵大手”的效应,正无声地推动着阅读之风吹进每一个家庭。

更深层次的“悦读”,在于文化的传承。

书屋专门设立了“农家书屋+乡土技艺”传承基地。竹编、陶艺等传统技艺的书籍与工具陈列其间,老师傅们在这里手把手教学,让书中的理论化为指尖的实践。“老手艺有了新传人,”缪英说,“书,成了连接传统与现代的桥梁。”

田野里的课堂:从“书本”到“实践”

柏林书屋最鲜明的特色,在于它从未将自己局限于一方书斋,而是坚定地走向田野,让知识在泥土中扎根。

书屋紧密结合村里的百亩试验田,常态化开展农技培训。

推行“课堂+田间”双模式教学,定期邀请省农科院专家、本地种植能手前来授课,重点讲解蔬菜、水稻、高粱等作物的科学种植与肥料使用方法。

一位在书屋潜心研读了《有机种植新技术》的村民分享了他的感悟:“让我对于种植有了更深层的认识……”书中的知识,迅速在试验田中得到了验证。通过“小规模试种-优良筛选-大规模推广”的有效路径,多个适应当地土壤气候的优质品种成功落地。

“今年4月,省、市、县三级农业专家在我们镇召开黄瓜高产高效技术现场观摩会,其中参与品种比较试验的12个黄瓜新品种,均出自我们柏林村的试验田,充分体现了我们科技助农的扎实成效。”言及于此,缪英的语调不禁上扬。

截至目前,这类培训已在柏林书屋开展了9次,覆盖该村种植户和全镇种植大户等100余人次,有力地推动了优良品种筛选与科技转化,成为助力农业提质增效的“技能充电站”。

记者手记:

柏林书屋的实践,是一个“变废为宝”的创新故事,更是一部文化赋能乡村的生动教材。它见证了柏林村从“外在美”到“内涵美”的全面提升。

这座曾经的粮仓,如今储存的是智慧,孕育的是希望,滋养的是乡风。它已当之无愧地成为凝聚人才、培育乡风、助推产业的重要阵地,持续为这片充满希望的田野注入着蓬勃的文化动能。